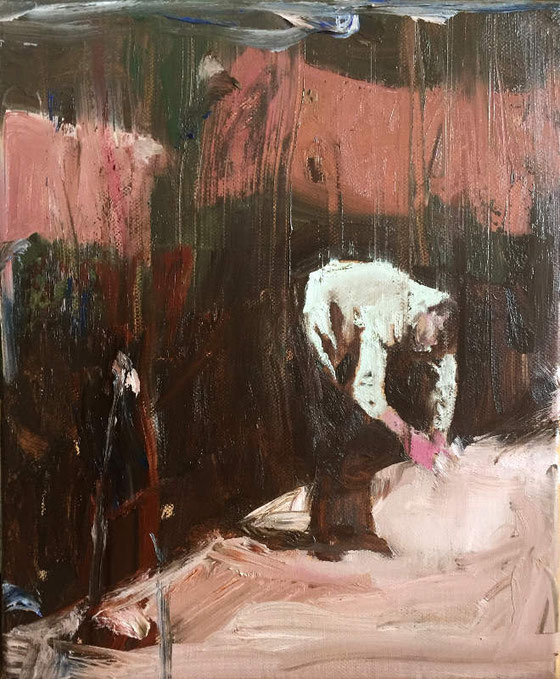

16. September 2019. Fledermaus vor Farbpapier

Abbildung: Dieter Motzel, 2019.

Fledermaus vor Farbpapier

Im Grenzbereich zwischen Restlicht und Dunkelheit überzog sich der Himmel mit etwas, das keine Farbe mehr war. Eher ein feines Rauschen an den Rändern des Lichts. Ein Farbpapier, das den Augen keine Abwechslung und keinen Halt mehr zu bieten hatte. Die zunehmende Schwärze ließ nur noch einen schwachen Widerhall des vergehenden Tages mit seinem makellosen blauen Himmel zu. Ich saß auf einem Balkon und sah zu, wie Fledermäuse waghalsige Flugmanöver ausführten. Erst war es eine brillante Solovorstellung, dann kam noch eine zweite hinzu. Es folgte eine grandiose Flugshow vor einem Farbpapier, in das sich das Firmament verwandelt hatte. Nach einer Weile lösten sich die Fledermäuse in der Dunkelheit der Bäume auf.

31. August 2019. Paradiesgarten

Samenkapsel, Zeichnung: Dieter Motzel.

Paradiesgarten

Auf eines war Verlass. In diesem Gestrüppgarten war ich ein ungebetener und deshalb auch unliebsamer Gast. Das ist fast immer so, wo ich auftauche, außer vielleicht auf Aldi. Ein Rotschwänzchen machte mir das unmissverständlich deutlich. Es saß kaum einen Meter entfernt auf einem Aststumpf und ließ mich nicht aus den Augen. Sein Blick mit Argusaugen hinderte den kleinen Vogel nicht daran, mich dabei ausgiebig zu beschimpfen. Als ich weiterging, verfolgte er mich und saß plötzlich wieder genau vor mir, fast in Griffnähe und zeterte ohne Unterlass weiter. Ich hatte hier nichts verloren. Und das wurde mir deutlich gemacht. Im Paradiesgarten wird der Mensch nicht gerne gesehen und bleibt ein Störfaktor. Auf alten Darstellungen von diesem umzäunten Gartenparadies werden bestenfalls Heilige geduldet. Ein hartes Auswahlkriterium, wer von uns Lebenden ist das schon. Die einzige Nahrungsquelle ist dort das Seelenfutter. So funktioniert auch das friedliche nebeneinander von Löwe und Lamm. Auf tiefer gehende Fragen, wie wohl das sättigende Seelenfutter eines Löwen aussehen mag, muss man leider verzichten, sonst gerät das Standbild in Bewegung und wird instabil. Im Paradiesgarten bewegt sich niemand, zu fragil ist sein Zustand.

21. Juli 2019. Zum wilden Watz

Foto: Dieter Motzel, 2019.

7. Juli 2019. Königsberger Klopse

"Kant", Zeichnung Dieter Motzel.

Königsberger Klopse

Zwischen 1650 und 1800 hatten wir in Europa und Nordamerika die kurze Epoche der Aufklärung. Rückblickend (wie sonst) kann man sagen, dass diese Jahre uns vom Mittelalter erlösten und eine kräftige Duftmarke der Moderne hinterlassen haben. Nachdem uns die Aufklärung von der Dunkelheit ins Licht geführt hatte, sehen heute nicht wenige erstaunt der Rückabwicklung zu. Die Götter sind nicht weniger geworden.

Im Moment bereiten wir uns ja hyperventilierend auf den bevorstehenden Weltuntergang vor, jedenfalls, wenn wir nicht sofort dieses oder jenes tun, bzw. lassen. In diesen Tagen tönte es hysterisch in den Medien: Das Trinkwasser wird knapp! Als begnadeter Rückabwickler tönte ich sofort zurück: Wenn das Trinkwasser knapp wird, dann trinkt eben Bier! Das wäre eine gute Fortsetzung der Wanderanekdote, die durch die Jahrhunderte geisterte, und Marie-Antoinette zugeschrieben wurde. Sinngemäß lautet sie: Wenn das Volk kein Brot hat, soll es Kuchen essen! Allerdings gibt es keinen Beleg dafür, dass der Kuchen-Spruch tatsächlich von Marie-Antoinette stammte. Er taucht in den Memoiren von Jean-Jacques Rousseau auf, und er schreibt ihn einer „großen Prinzessin“ zu. Er schrieb seine Memoiren im Jahr 1760, da war Marie-Antoinette noch ein Kind. Nicht ganz unwesentlich bei diesem Sprüchlein ist, dass nur in der Übersetzung von Kuchen die Rede ist. Im Original steht Brioche und nicht Kuchen. Mit Brioche wäre der Spruch nur eine dekadente Dämlichkeit, erst der Kuchen zeigte uns die größtmögliche Dekadenz auf.

Marie-Antoinette verlor aber nicht deswegen ihren Kopf, gegen sie wurden ganz andere Dinge vorgebracht. Zum großen Glück der Franzosen, wurde die französische Revolution nicht in Deutschland entschieden. Wir sind die wahren Meister der Doppelmoral. Bei uns würde Marie-Antoinette ihren Kopf behalten und stünde an der Spitze einer laut schreienden Bewegung, die Kuchen für alle fordert, aber letztlich nur für sich selbst ein möglichst großes Stück vom Kuchen will, den selbstverständlich andere Backen müssen.

Ich las das gerade nochmal durch, klingt irgendwie irre, … ja genau, dann trifft es den Punkt.

Ich nutzte die Gunst der Stunde und fragte meine studierte Philosophin, die anwesend war, was sie mit der Aufklärung verbinde. Sie antwortete ziemlich flott: „Kant“. Ohne dass ich es vorgegeben hätte, wollte ich genau dies als Antwort hören. Wenn es um das Zeitalter der Aufklärung geht, kommt man an diesem riesigen Königsberger Klops nicht vorbei. Kant definierte die Aufklärung so:

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere Aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“

Vermutlich würde das jeder unterschreiben, den ich kenne. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass der Weg vom mündigen Bürger zum Trottel sehr kurz geworden ist. Am 22. Mai war in der Neuen Zürcher Zeitung in einem Artikel zu lesen, dass ein US-Verlag eine Sammelausgabe von Kants „Kritik der reinen Vernunft“, „Kritik der praktischen Vernunft“ und der „Kritik der Urteilskraft“ herausgegeben hat. Sehr zeitgemäß wurde das Titelblatt mit einem Warnhinweis versehen. Dort steht, laut diesem Artikel, zu lesen: „Dieses Buch ist ein Produkt seiner Zeit und reflektiert nicht die gleichen Werte, die es reflektierte, würde es heute geschrieben. Eltern sollten mit ihren Kindern diskutieren, wie sich die Ansichten zu Rasse, Gender, Sexualität und zwischenmenschlichen Beziehungen verändert haben, bevor sie ihnen erlauben, dieses klassische Werk zu lesen.“

So viel zu Kant und der Aufklärung.

30. Juni 2019. Die Klimakatastrophe

Foto: Dieter Motzel, 2019.

18. Juni 2019. Tolstois Tränen

"Leo Tolstoi", Mischtechnik auf Papier, 48 x 36 cm. Dieter Motzel, 2019.

12. Juni 2019. misi'sipi

"Mark Twain", Mischtechnik auf Papier, 48 x 36 cm. Dieter Motzel, 2019.

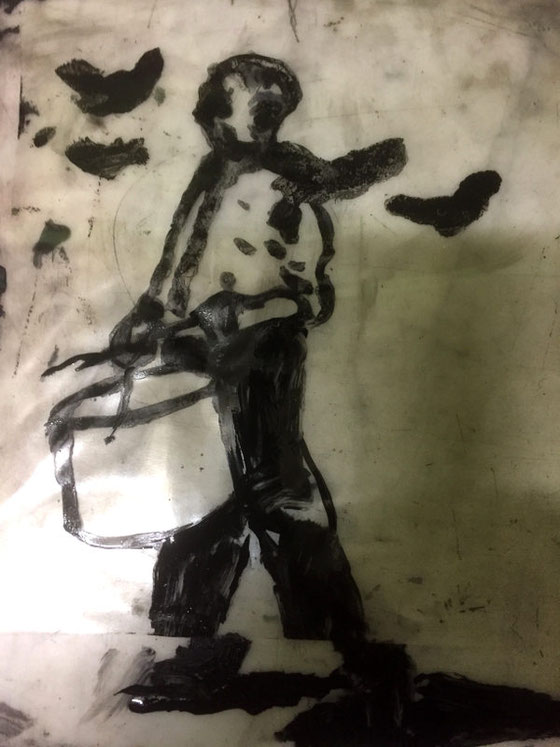

31. Mai 2019. Ende der Gewissheit

"Ende der Gewissheit", Tusche auf Papier, jeweils 30 x 40 cm. Dieter Motzel, 2019.

19. Mai 2019. Entstehung der Arten und deren Untergang

"Charles Darwin", Zeichnung auf Papier, 48 x 36 cm. Dieter Motzel, 2019.

Entstehung der Arten und deren Untergang.

Neulich musste ich in einer Apotheke meines Vertrauens einen Gutschein über lebensverlängernde Maßnahmen einlösen, den mir ein wohlmeinender Arzt ausgestellt hatte. Ein solcher Gutschein beinhaltet ja immer ein Geldversprechen für die Apotheke, welches meist dazu führt, recht zuvorkommend bedient zu werden. In meinem Fall bedeutet dies auch immer, großzügig mit Dingen versorgt zu werden, die normalerweise kein Mensch braucht, außer mir eben. Was daran liegt, dass ich über geräumige Hosentaschen verfüge, die alles brauchen, aufnehmen und transportieren. Ebenso nützlich wie obligatorisch ist das Päckchen Tempo-Taschentücher, die vermutlich nicht von Tempo produziert wurden, dafür aber mit ihrem Verpackungsaufdruck existenzielle Fragen stellen: Nase dicht? Druckkopfschmerzen? und, das ist wirklich Klasse, sogleich beantwortet: eine aufgedruckte mitteljunge, freundlich lächelnde Frau zeigte ein großes orangenes X und verwies auf Sinupret eXtract. Ohne es offen auszusprechen lobte ich die Kompetenz der Apothekerin, die mich bediente und offensichtlich sofort erkannte, wo der Kopf drückt, wenn es aus der Nase läuft.

Ohne zu zaudern verlangte ich, eine Packung zu kaufen. Um nicht allzu unkritisch eingeschätzt zu werden, fragte ich noch: „Die sind doch auch ganz sicher ohne Parabene und schonen die Sexualfunktionen?“. Ihrer bestätigenden Antwort hängte sie noch ein kleines Zwinkern an, das mir klar machte, dass sie mich nun als ernstzunehmenden Kunden akzeptierte. „Möchten Sie die normale Größe, oder lieber gleich die Familien-Packung? Man weiß ja nie, wie es dem Kopf in den nächsten Wochen so geht …“. „Stimmt, Sie haben recht“, antwortete ich, „plötzlich kommt der Druckkopfschmerz und die Packung ist leer. Ist das nicht immer so? Ich nehme die Familien-Packung, oder gibt es die vielleicht auch in Clan-Größe? Man weiß ja wirklich nie…“.

Des Weiteren erhielt ich noch eine Parkscheibe von der freundlichen Apothekerin, einen Notizblock, liniert, nebst Kugelschreiber, einen kleinen Schlüsselanhänger mit integrierter Mini-Taschenlampe, einen Anhänger mit Chip für Einkaufswagen und natürlich die Rentner-Bravo. Außerdem wünschte sie mir noch einen guten Tag. Ich fühlte mich rundherum zufrieden und reich beschenkt.

15. Mai 2019. Verhüllter Schatten

Foto: Dieter Motzel, 2019.

10. Mai 2019. Anfang und Ende

"H. C. Andersen", Mischtechnik auf Aquarellpapier, 48 x 36 cm. Dieter Motzel, 2019.

5. Mai 2019. Entdeckung

"Orinoco, Alexander von Humboldt", Zeichnung auf gebrauchtem Papier. Dieter Motzel, 2019.

Entdeckung.

Es erstaunte mich sehr, auf die Spur einer Gemeinsamkeit zwischen Alexander von Humboldt und mir zu stoßen. Eindeutig ist sie und schwer zu leugnen: In jungen Jahren sahen wir beide entschieden besser aus!

"Alexander von Humboldt", Zeichnung auf zwei Buchdeckeln. Dieter Motzel, 2019.

3. Mai 2019. Spargelland

Foto: Dieter Motzel, 2019.

27. April 2019. Gefangen im Strahlenkranz des Löwenzahns

Zeichnung: Dieter Motzel.

Gefangen im Strahlenkranz des Löwenzahns.

Himmel, in Deutschland gibt es über 550 Wildbienenarten. Ich wollte wenigstens die Eine, auch wenn sie in Mehrzahl auftrat, mit ihrem Namen ansprechen. Aber auch der Versuch einer nachträglichen Bestimmung am heimischen Schreibtisch lief ins Leere, na ja, nicht ganz, ein bisschen was bleibt doch immer hängen. Auch wenn sie für mich nun für immer namenlos bleiben, waren sie doch sehr umtriebig damit beschäftigt, vor meinen Füßen die gelben Blütenpolster des Löwenzahns zu besuchen. Denkt man als Wildbiene an Sex? Manche der Bienen hatten sich ganz tief in das weiche Polster der Blüten eingegraben und verharrten dort für lange Zeit. Bei ihnen dachte ich, sie wären für immer erstarrt in einem wollüstigen Traum. Ich verkniff es mir, die Bienen zu berühren. Wer will schon in einer solch lustvollen Ohnmacht gestört werden?

Vor mir betrieben die Wildbienen ihr undurchsichtiges Geschäft, und im Hintergrund zeigte sich eine stattliche Anzahl gekrümmter osteuropäischer Rücken. Dank Spargel und Folienkultur war wieder viel los auf den landwirtschaftlichen Flächen. Hier der Spargel, dort die ersten Erdbeeren, und manchmal musste einer auch nur am Rad drehen, um die Bewässerung der Kartoffeln in Gang zu setzen. Harte Arbeit, und ich sah niemanden, mit dem ich eben mal tauschen würde: Gut, zu diesem Zeitpunkt fuhren auch nicht so viele Ferraris auf den Feldwegen. Hier hatten sie es eher mit dem Sprinter. Meist in einem (vormaligen) Weiß, manchmal auch in grüner Kastenversion. Vor einigen Jahren bestand der Fuhrpark überwiegend aus kaum noch fahrtüchtigen VW-Bussen, die aus Bundeswehr-Beständen billig aufgekauft wurden. Genau das Richtige, um über holprige Wirtschaftswege zu düsen. Im Sommer immer das Staubtriebwerk gezündet und im Herbst die Schlammkanone, ein halbabgerissener Auspuff war dabei sicher ein Luxusproblem, das zu vernachlässigen war. Ich fand immer, dass das militärische Camouflage der Fahrzeuge farblich ganz gut mit den Feldern harmonierte. Nachdem sich die Bundeswehr in den letzten Jahren mangels funktionierenden Materials mehr oder weniger selbst aufgelöst hatte, waren die örtlichen Bauern vom billigen KFZ-Nachschub abgeschnitten und mussten in teure Sprinter investieren. Wen wunderten da die Spargel-Preise. Mich jedenfalls nicht.

Vor einigen Tagen überkam mich große Lust auf Erdbeeren aus regionaler Produktion. Wer ein Jahr Verzicht geübt hat, dem kann es jetzt nicht schnell genug gehen. An einer dieser hölzernen Verkaufsbuden, die sich das Heilsversprechen „Spargel & Erdbeeren“ auf die Fahnen geschrieben hatten, machte ich halt. Die freundliche Verkaufsfrau teilte mir fairerweise mit, dass die angebotene Erdbeere aus Holland käme, ein Zukauf, weil das heimische, noch sehr knappe Produkt für den heutigen Tag schon ausverkauft sei. Ein Gutes hatte das, ich behielt mein Geld in der Hosentasche und wurde nicht ganz schnell zum armen Mann, aber zum Hungerleider.

11. April 2019. War Karl Marx in Wahrheit eine Frau?

Zeichnung: Dieter Motzel, 2019.

4. April 2019. Nachdenken über Nichts

Alle Zeichnungen: Dieter Motzel, 2019.

16. März 2019. Sturmgesicht

Alle Zeichnungen: Dieter Motzel, 2019.

8. März 2019. Frühlingserwachen

Alle Fotos: Dieter Motzel.

9. Februar 2019. Frontallappen-Reizung

Frontallappen-Reizung. Katharsis.

Frontallappen-Reizung.

Frontallappen-Reizung. Mimesis. Alle Zeichnungen: Dieter Motzel 2019.

2. Februar 2019. Nachricht aus einer anderen Welt

Wie war der Tag?

Nach dem morgendlichen Studium der aktuellen Nachrichtenlage wurde mir klar, dass sich die Resource „Natürliche Intelligenz“ in Deutschland immer mehr auf dem Rückzug befindet. Ich beschloss, meine Forschung an „Künstlicher Intelligenz“ zu intensivieren, um dieses wichtige und zukunftsträchtige Feld nicht allein China zu überlassen. Am späten Nachmittag scheiterte ich allerdings mit einem zuvor sehr erfolgsversprechenden KI-Experiment, weil ich das Fach für die Batterien vergessen hatte.

Text und alle Zeichnungen: Dieter Motzel

20. Januar 2019. Winterlandschaft in Öl

Farbpalette im Januar. Alle Abbildungen: Dieter Motzel.

1. Dezember 2018. Die Besetzung des Nordpols

"Die Besetzung des Nordpols", Öl auf Leinwand, 40 x 50 cm, Dieter Motzel, 2018.

15. November 2018. Die Last des Himmels

"Die Last des Himmels". Zeichnung auf Papier, A4, Dieter Motzel, 2018.

8. November 2018. Bitter, ein schöner Tag

Bitter, ein schöner Tag

Es waren schon starke Kräfte am Werk, die mich an diesem Novembertag von der Arbeit fern hielten. Eigentlich sollte doch der November mit feuchten Nebelfeldern und kahlen Bäumen seine ganze Melancholie entfalten. Nichts da, er strahlte an diesem Tag über das ganze Gesicht, lockte mit frühlingshaften Temperaturen und ließ mich wissen: nichts wie raus! Die schon zur Mittagszeit tief stehende Sonne schickte mir, bei der Fahrt durch den Herbstwald, eine schnelle Abfolge von Blitzen, die die braungelbe und rostrote Blätterwand an den lichten Stellen durchbrachen. Mein linkes Auge war schnell durch das Trommelfeuer des intensiven Sonnenlichts im Dauerstress. Normalerweise würde ich halblaut „so’ n Scheiß“ vor mich hin grummeln. An diesem Tag aber erheiterten mich die Lichtblitze, die meine Sehnerven reizten. Als ich wenig später auf Feldwegen lief, hatte sich mein Auge längst beruhigt. Über den Äckern lag ein starker Kohlgeruch, jedenfalls dort, wo kürzlich erst geerntet wurde. Wo die Kohlköpfe noch standen, zauberte die milde Herbstsonne einen metallischen Glanz auf die großen Blätter.

Je nach Art der Zubereitung gilt der Radicchio als Salat oder als Gemüse. In jedem Fall sehr italienisch mit leicht bitterer Note. (… der Campari unter den Salaten). Bei der Ernte schält man sich bis zum inneren Kopf vor, der zumindest bei dieser Sorte in einem satten Rot daherkommt, der Rest bleibt liegen. Der sichtbare Eindruck nach der Ernte ist einem Schlachtfeld nicht unähnlich. Die leichte Bitterkeit des Radicchio schien auch der heimischen Tierwelt zu behagen. Ich sah bei einigen stehengebliebenen Köpfen, dass sie von oben sehr sorgsam abgenagt waren. Leckermäuler sicher.

Radicchio, aber auch Chicorée, sind Zuchtformen der „Gemeinen Wegwarte“. Die kennt man auch als Zichorie. Populär wurde die Zichorie in Krisenzeiten. Die Wurzel ist Hauptbestandteil von Muckefuck. In bohnenkaffeefreien Zeiten war das ein beliebtes Kaffee-Ersatzprodukt.

Ich nahm mir vor, mal wieder nach der blaugepunkteten Verpackung von Linde’s Ersatzkaffee Ausschau zu halten. Vor wirklich sehr langer Zeit habe ich den ganz gerne getrunken. Mit Krisenzeiten kenne ich mich halt aus.

Text und Bilder: Dieter Motzel

3. November 2018. Klick, Klack

"Klick, Klack". Öl auf Leinwand, 50 x 40 cm, Dieter Motzel, 2018.

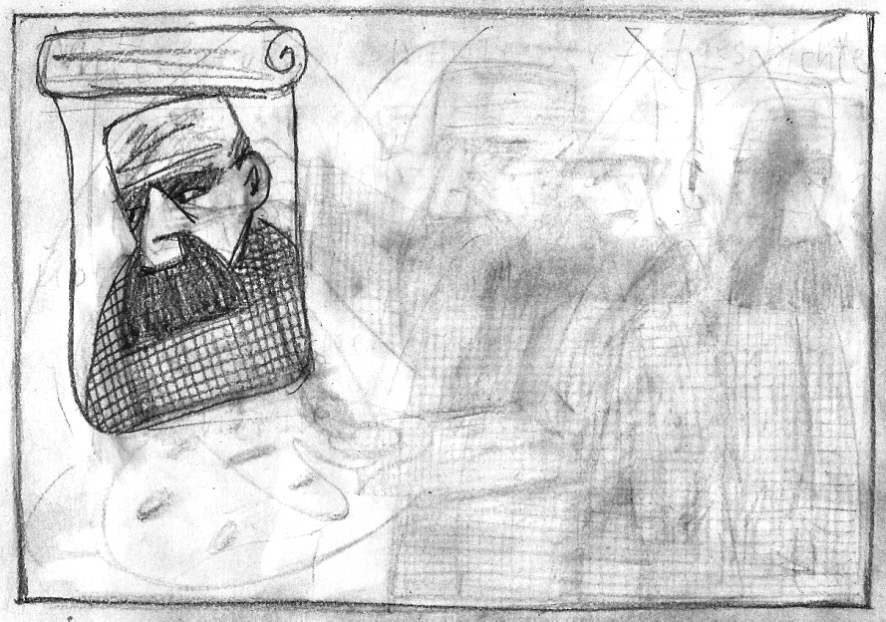

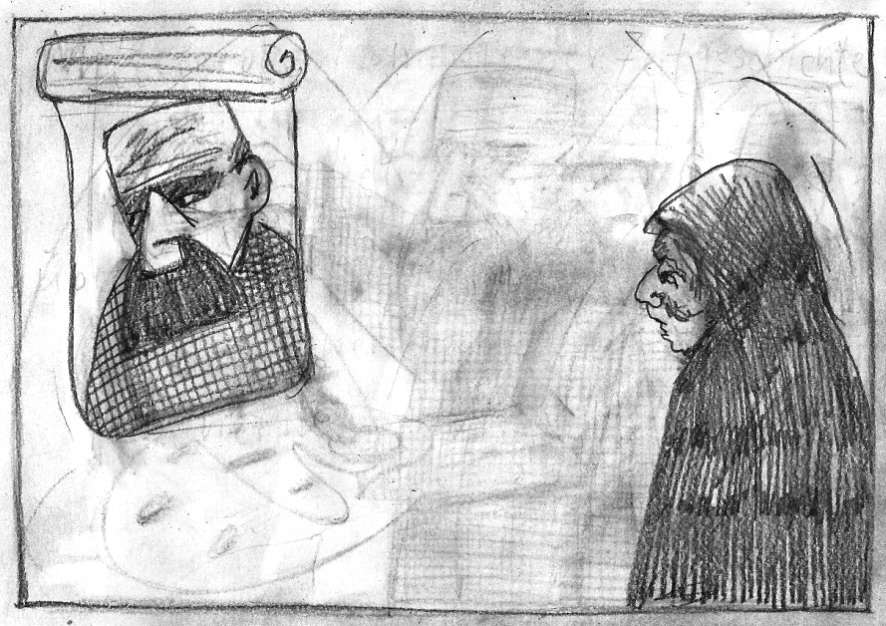

27. Oktober 2018. Übermalungen

"Goya", Zeichnung Dieter Motzel, 2018.

Übermalungen

Es ist vorstellbar, dass Maria Luise Menendez zwischen zwei Kunden an einem langweiligen Tag im Jahre 2006 in ihrem Tabakladen im asturischen Dörfchen Ranadoiro, mal in eine Zeitung schaute. Im Kulturteil der Zeitung las sie dann, dass als erster nichtspanischer Künstler der Österreicher Arnulf Rainer den Aragon-Goya-Preis für sein Lebenswerk und für seine künstlerische Verwandtschaft zu Goya erhielt. Gut möglich, dass sogar das Bild einer Goya-Übermalung abgebildet war. Vielleicht, dachte sie damals schon: „Ach, das kann ich doch auch!“. Zwölf Jahre später machte sie jedenfalls Ernst und ging mit einer eigenen Übermalung an die erstaunte Öffentlichkeit. Mit dem Segen des örtlichen Kirchenvorstehers übermalte sie eine Holzfigurengruppe aus dem 15. Jahrhundert mit knalligem Decklack. Die hl. Anna Selbdritt wurde mit einem pinken Gewand ausgestattet und zeigte einen knallroten Kussmund im rosafarbenen Gesicht. Maria und das Jesuskindlein standen dem in ihrer neuen prächtigen Farbigkeit in nichts nach. Das kirchliche Andachtsbild der Figurengruppe wurde zum knallbunten Comic-Desaster. Die Tabakladenbesitzerin und Hobbymalerin Maria Luise Menendez konnte die entstandene mediale Empörung gar nicht verstehen. Ihrer Nachbarin hatte es schließlich doch gefallen. Mittlerweile scheint es in Spanien eine Tradition zu werden, kirchliche Kunstgeschichte zum Verschönern in wohlmeinende Hände zu geben. So durfte mit kirchlichem Segen eine Handarbeitslehrerin die Holzskulptur des heiligen Georg aus dem 16. Jahrhundert in gediegener Pop-Art übermalen. Als Klassiker darf immer noch die Rentnerin Cecilia Giménez gelten, die 2012 in der Kirche von Borja im Nordosten Spaniens ein Jesus-Bild übermalte. Der ein oder andere wird sich noch daran erinnern, denn die Medienbegleitung war ausführlich. (Was sich damals wirklich zutrug, zeigte ich 2012 in meinem Blog, und hier noch einmal).

„Der Schlaf der Vernunft erzeugt Ungeheuer“.

So betitelte Goya Blatt 43 seiner „Caprichos“, einen seiner großen druckgrafischen Zyklen. „Insult to Injury“ titelte 2003 das britische Bruderpaar Jake und Dinos Chapman eine Serie von Goya-Übermalungen. Um das Ganze noch schlimmer zu machen, beließen es die Chapmans nicht dabei, fotografische Reproduktionen zu übermalen, wie das Arnulf Rainer tat, als er sich Goya zur Brust nahm. Wenn schon, dann Original. Die Chapman Brüder erwarben von der spanischen Goya-Stiftung einen, von den Original-Platten gedruckten, Zyklus von Goyas „Los Desastres de la Guerra“. Die 80 Original-Radierungen wurden von ihnen sorgsam mit Fratzen und Clownsmasken übermalt.

„Die Schrecken des Krieges“, die Goya von 1810 bis 1820 in der ihm eigenen Meisterschaft radierte, reflektieren die Besetzung Spaniens durch Napoleon in den Jahren 1808-1814. Die 80 Drucke sind eine drastische Beschreibung barbarischer Grausamkeiten. Der kühle und beobachtende Blick Goyas schuf ein grafisches Meisterwerk, das seinesgleichen sucht. Während Goya dem Betrachter noch einen Stachel ins Fleisch trieb der schmerzte, gelingt den Chapman Brüdern, rund 200 Jahre später, bestenfalls ein halbwegs intelligenter Gag.

Vielleicht sollte man die Kunstgeschichte komplett übermalen, damit von der zeitgenössischen Kunst mehr als nur ein Gag übrig bleibt, den Banksy dann schreddern kann.

Text und alle Abbildungen: Dieter Motzel

20. Oktober 2018. Ich übe das Totsein

"Ich übe das Totsein", Öl auf Leinwand, 50 x 70 cm. Dieter Motzel, 2018.

4. Oktober 2018. Chodowiecki

Chodowiecki

Die Blätter des handlich gebundenen Bändchens, das vor mir lag, waren, naja, in Ehren ergraut würde nicht passen, sie waren schlicht vergilbt. Was nicht verwunderte bei einem Lebensalter von fast hundert Jahren. Es war solcherart Papier, dass ich beim Umblättern der Seiten befürchtete, sie würden unter meinen Händen zerspringen, wie das Blatt einer Pflanze aus einem alten Herbarium. Meine Sorge war umsonst, die Seiten waren zäher, als es den Anschein hatte. Die Frakturschrift, die der klassische Buchdruck auf die Seiten gehämmert hatte, ließe sich wohl auch mit den Fingerkuppen erfühlen. An den Blindstellen des Buches war der Druck der Gegenseite als Relief sichtbar. Der Text wollte mit viel Druck die Seiten erobern. Als verspäteter Leser im 21. Jahrhundert erforderte schon die Frakturschrift meine ganze Aufmerksamkeit, flüssiges Lesen geht heute anders.

Hundert Jahre reichen locker aus, um flacher zu werden, dachte ich, während meine Augen noch das feine Relief des Schriftbildes abwanderten.

Das kleine vergilbte Büchlein ist aus der Reihe „Lebensbilder aus deutscher Vergangenheit“, wie mir das erste Blatt erzählte. Herausgegeben hatte es der Freiherr von Münchhausen, vermutlich nicht der, der auf einer Kanonenkugel ritt. Das kulturgeschichtliche Lebensbild, das vor vielen Jahren in einem Antiquariat meine Aufmerksamkeit erweckt hatte, handelte von Daniel Chodowiecki, dem bekanntesten Illustrator des 18. Jahrhunderts. Der Fleißigste war er allemal. Ein Tagebucheintrag, datiert auf den 1. Juni 1785, wirft ein Licht darauf: „Um sechs Uhr ist meine Frau gestorben, nachdem sie während der Nacht sehr aufgeregt war und vier Stunden in der Agonie gelegen hatte - ganz sanft - an meiner Platte weiter gearbeitet, sie 30 Minuten geätzt.“

Wer aus diesem Zitat auch seine charakterlichen Schlüsse ziehen wollte, ist damit schon auf der falschen Spur. Wie es oft bei Zitaten so ist. Irgendwann einmal mehr zu Chodowiecki.

Der Autor des Buches würde auch in die Lebensbilder aus deutscher Vergangenheit passen. Allein schon die Lebensdaten des Autors Paul Landau skizzieren ein Bild, das viel Ungutes beinhaltet, ohne dass es ausgeschrieben werden müsste. 1880 geboren in Schlesien, 1951 gestorben in Tel Aviv, dazwischen deutsch-jüdische Vergangenheit und ein Überleben.

Text und Zeichnung: Dieter Motzel.

26. September 2018. Lockvogel

"Lockvogel", Öl auf Leinwand, 70 x 50 cm, Dieter Motzel, 2018.

22. September 2018. Graustufen-Wetter

Alle Fotos: Dieter Motzel.

19. September 2018. Sauber

Sauber, Sauber, dachte ich. Wie ein großer Teppich lag das abgeerntete Feld vor mir. Ein in diesem Sommer seltener starker Regen hatte die braune Erde plangewaschen. Vorher wurde schon der Rechen durchgezogen und man hatte es abgefegt. Mein Weg führte mich direkt an der Längsseite des Feldes vorbei. Am Rand sah ich die Reste der Besenrein-Aktion. Dort sammelte sich unser aller Plastik-Scheiß. Hätte man nicht den Rand des Feldes ein wenig anheben können, um die Reste darunter zu kehren?

Alle Fotos: Dieter Motzel. 2018.

12. September 2018. Unentschiedener Tag mit Luftfischern

Herbstzeichnung. Dieter Motzel.

Unentschiedener Tag mit Luftfischern

Ein gutes Unentschieden, würde ich sagen. Der Tag wollte keine endgültige Entscheidung treffen, ob er nun einer der letzten Spätsommertage werden soll, oder einer der ersten Herbsttage. Ich mag solche Tage, die eine Balance halten zwischen zwei Jahreszeiten und weder zum Einen noch zum Anderen kippen. Es liegt dann ganz an mir, wie ich den Tag einordnen mag.

„Wenn die Schwalben niedrig fliegen, werden wir bald Regen kriegen. Fliegen sie bis in die Höh’n, bleibt das Wetter weiter schön.“

Die Schwalben hatten sich schon entschieden und flogen tief. So tief, dass ich manchmal unwillkürlich den Kopf einzog, wenn eine direkt auf mich zuflog. Sehr schnell und wendig flogen sie ein bis zwei Meter über dem Boden. Luftfischer in Schnellbooten, dachte ich mir, immer auf der Suche nach Luftplankton. An besagtem Tag flogen sie mir buchstäblich um den Kopf, und ich konnte noch nicht mal zweifelsfrei bestimmen, ob es nun Rauchschwalben oder Mehlschwalben waren. Jedenfalls gehören die Schwalben zur Ordnung der Sperlingsvögel. So wie die Spatzen. Die Natur hat, wie so oft, mir ein großes Rätsel mit auf den Weg gegeben. Während die Spatzen sich allgemein immer rarer machen, scheint doch die Zahl der Spatzenhirne stabil, wenn nicht gar ansteigend zu sein. Wie ist das möglich?

Foto: Dieter Motzel.

Ja, ich gestehe es, immer wenn ich ein Zebra in freier Wildbahn sehe, geht mir das Herz auf. Dieses hier futtert sich die letzten Kraftreserven an, um die beschwerliche Reise in sein Winterquartier unbeschadet zu überstehen. In wenigen Tagen werden sich die Zebras wieder auf unseren Wiesen in großen Herden sammeln und dann gemeinsam, bevor die kalten Wintermonate beginnen, in den warmen Süden galoppieren. Ich werde staunend mit der Frage zurückbleiben, wie es diese eleganten Tiere immer wieder schaffen, ihr tausende Kilometer entferntes Ziel in Afrika so zielgenau zu finden, ohne Navi.

7. September 2018. Blauflügelige Ödlandschrecke

Zeichnung: Dieter Motzel

Blauflügelige Ödlandschrecke

Mit meinen Augen verfolgte ich die schwirrend blaue Leuchtspur bis zu einer kleinen Sandkuhle. Wenn mir die Idee gefehlt hätte, was ich dort in etwa suche, hätte ich sie vermutlich überhaupt nicht entdeckt, zu gut gelingt die Tarnung. Die Koordinaten meiner Augenerinnerung führten mich aber nicht in die Irre. Am abfallenden Rand des Sandtellers hatte sie sich abgelegt und sah nun wie Sand aus. Ich redete mir später ein, dass ich sie zuerst an ihren Augen erkannt habe. Womöglich war das auch so. Aber wahrscheinlich war es das Gesamtbild von einem flugtauglichen Insekt, das ich mir vorstellte und das ich so in seinem Sandbad fand. In meiner grenzenlosen Unwissenheit hatte ich natürlich nicht den Hauch einer Ahnung, welches Insekt sich vor mir versteckte. Dass es sich dann um eine umgangssprachliche Heuschrecke handelte, hätte jeder bestätigen können, allerdings stand nur mein Hund neben mir. Dessen Beschreibungen begegne ich eher misstrauisch, weil sie immer von handfesten Instinkten geprägt sind, die ihrem eigenen Vorteil folgen. Meist umschreibt das Wort „Fressen“ sie bestens. Meine „Blauflügelige Ödlandschrecke“ entging durch Bewegungslosigkeit für einen Moment dem ewigen Kreislauf vom Fressen-und-Gefressen-werden. Zumindest in der Zeit, in der ich sie beobachtete. Was sah wohl die Ödlandschrecke in mir? Verunsichert dachte sie vielleicht: „soll ich oder soll ich nicht … das Weib bespringen?“. Die männliche Blauflügelige Ödlandschrecke soll angeblich eine sehr ungenaue Vorstellung von ihrem begattungsfähigen weiblichen Gegenstück besitzen. Ob Stock, ob Stein, oder mein Hosenbein, sie versucht einfach alles zu vögeln. Hier zeigt sich doch die nahe Verwandtschaft zu manchem Homo sapiens.

1. September 2018. Höhen und Tiefen

Höhen und Tiefen

Vor Höhenarbeitern, ich glaube sie heißen Industriekletterer, habe ich großen Respekt. Wenn ich mal die seltene Gelegenheit habe, sie bei ihrer Arbeit zu beobachten, entwickelt sich, gewöhnlich mit festem Boden unter den Füßen, schnell ein leicht schwindeliges Bauchgefühl, ganz so, als würde ich selbst in vielen Metern Höhe in den Seilen hängen. Wobei dann sicher nackte Panik das vorherrschende Gefühl wäre. Meine bevorzugte Höhe ist NN. Umso mehr fasziniert mich, dass andere Menschlein ein völlig anderes Verständnis vom „festen Boden unter den Füßen“ haben als ich. Von einem Besuch im Zeppelin-Museum in Friedrichshafen am Bodensee sind mir eigentlich fast nur die historischen Aufnahmen in Erinnerung geblieben, die wackere Luftschiffer zeigten, die während der Fahrt auf ihren Luftschiffen herumturnten, also ohne Netz und doppelten Boden. An viel mehr erinnere ich mich wirklich nicht. Ich denke, dass ich beim Betrachten der Aufnahmen in Ohnmacht fiel und seither einen Erinnerungsabsturz habe. Allerdings glaube ich, dass dies schnöde Berechnung meinerseits war, weil ich dringend in die auffangbereiten Arme einer mich begleitenden Dame gelangen wollte. Soviel zu den Höhen und Tiefen des menschlichen Daseins.

In meinem Heimathafen Darmstadt hat man die Bodenhöhe im Schnitt auf 144 Meter über NN angehoben, ein Umstand, der schon mal öfter ein leichtes Schwindelgefühl in mir auslöst. Leben ist nunmal nicht leicht, wenn man es sich schwer macht. Aber ich will nicht lamentieren. Über die Jahre habe ich gelernt, auch auf einer Höhe von 144 Metern zu überleben, … und ich strebe sogar nach Höherem.

Meinen Therapiestuhl habe ich in der Darmstädter Zeppelinhalle platziert. Wenn mal jemand vorbeikommen möchte, ich sitze fast täglich dort oben mit meiner Sauerstoffmaske und versuche mich an große Höhen zu gewöhnen. Eines habe ich jedenfalls schon gelernt. Ab einer gewissen Höhe hat man einfach den besseren Überblick.

Zeppelinhalle heißt in Darmstadt Zeppelinhalle, weil sie mal eine Zeppelinhalle war, allerdings nie in Darmstadt, aber sie darf weiter so heißen, weil es ein schöner Name für eine schöne Halle ist, die in einem früheren Leben eine Zeppelinhalle war, damals aber noch nicht so schön aussah, dafür aber viel größer war, als sie es jetzt ist. (Einen hirnlosen Satz mit über 50 Wörtern kann man locker darin parken, ohne ihn jemals wiederzufinden). Ich lehne mich bestimmt nicht auf meinem Stuhl zu weit vor, wenn ich schreibe, dass die Zeppelinhalle wohl das schönste Parkhaus in Darmstadt ist. Wo kann man sonst schon mal in einem expressionistischen Backsteinklinkerbau parken?

Ich habe keine Ahnung, wie es mit den heutigen Industriehallen so funktioniert. Ich nehme an, dass man bei Bedarf so ein Ding ohne großen architektonischen Anspruch auf die grüne Wiese kloppt. Wenn man so einen Zweckbau nicht mehr braucht, wird das Teil abgebaut und verschrottet. Das Metall wird wahrscheinlich eingeschmolzen, um Messer daraus zu produzieren, oder andere Dinge, die dringend in einer Industriegesellschaft gebraucht werden. Schwer vorstellbar für mich, dass man eine Halle, sagen wir mal in Hamburg, komplett demontiert, um sie dann in Rom wieder aufzubauen. Aber vielleicht täusche ich mich auch, und es gibt tatsächlich einen ausgeprägten Handel mit gebrauchten Industrielagerhallen, die quer durch Europa gekarrt werden. Die Darmstädter Zeppelinhalle ist jedenfalls gut gebraucht gewesen und wurde quer durch Europa transportiert. Eine Bahnbedarfsfirma aus Darmstadt erwarb 1923 bei Allenstein/Ostpreußen die Eisenkonstruktion einer dortigen Luftschiffhalle. Hier in Darmstadt in der Landwehrstraße baute man das Ganze wieder auf. Genau genommen machte man aus einer großen Zeppelinhalle zwei kleinere Hallen. Die Größe wurde eine wenig zurecht gestutzt und statt der sonst üblichen Wellblechverkleidung bekamen die Fassaden ein Klinkermauerwerk. Für den Expressionisten Touch sorgte der Darmstädter Architekt Jan Hubert Pinand (1886-1958), der sich ansonsten dem Kirchenbau besonders verpflichtet fühlte. (Im Darmstädter Stadtteil Bessungen ist die Liebfrauenkirche sein Werk). Was wundert es, dass die Halle für mich auch etwas Sakrales hat. Soweit ich weiß, dienten die Hallen nur als Lagerraum, hatten sogar einen Gleisanschluss. Die Gleise liegen immer noch in Pflasterstein eingebettet neben der Halle und führen ins nichts. In den 70er Jahren brannte eine der beiden Hallen komplett ab, und in die verbliebene wurde 1999 ein Parkhaus gebaut.

Ob es ein genial geplanter Schachzug oder einfach nur dem Zufall geschuldet war, hier ist ein ökologisch sehr sinnvolles Ensemble entstanden. Seit einigen Jahren sitzt in direkter Nachbarschaft zur Halle ein Fachbereich der Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften der Technischen Hochschule Darmstadt. Ich denke, dass die von den angehenden Gesellschaftswissenschaftlern produzierte heiße Luft direkt in die Halle geleitet wird, um diese angenehm zu temperieren. Find ich gut. Noch besser ist die Nutzung des kleinen Pförtnerhäuschens, das direkt an die Halle gebaut ist. Ich kenne es noch mit vergitterter Tür und total überwuchert von rankenden Pflanzen. Ein umtriebiger Gastronom kam auf die Idee, das winzige Häuschen in eine Eisboutique umzuwandeln. Keine schlechte Geschäftsidee bei einem pro Kopf Speiseeisverbrauch von rund 8 Litern in Deutschland. Wenn man dann noch bedenkt, dass auf den überwiegend industriell genutzten Arealen der Nachbarschaft große natürliche Vorkommen von Studenten, Angestellten und Herumlungernden wie mir gibt, sicher ein gutes Geschäft. Zur Mittagszeit bewegt sich dort was.

Text und alle Abbildungen: Dieter Motzel.

24. August 2018. Heine-Gedanken

Zeichnung: Dieter Motzel

Wie zeitgemäß doch unsere Klassiker sind. Das obere Bilder erinnerte mich, als ich es heute in meinem Archiv fand, spontan an die mittlerweile geflügelten Worte von Heinrich Heine aus seinem 1844 erschienen Zyklus „Zeitgedichte“. „Nachtgedanken“ ist das abschließende Gedicht, und der Eingangsvers wird oft genutzt. Gründe gibt es dafür immer, und leider immer mehr:

„Denk ich an Deutschland in der Nacht,

Dann bin ich um den Schlaf gebracht.“

„Deutschland. Ein Wintermärchen“, erschien ebenfalls im Jahre 1844, und wer will diesen Zeilen die Aktualität absprechen:

„Sie sang das alte Entsagungslied,

Das Eiapopeia vom Himmel,

Womit man einlullt, wenn es greint,

Das Volk, den großen Lümmel.

Ich kenne die Weise, ich kenne den Text,

Ich kenn auch die Herrn Verfasser;

Ich weiß, sie tranken heimlich Wein

Und predigten öffentlich Wasser.“

Heinrich Heine 1797- 1856, in Pariser Grufti-Zeiten. Zeichnung: Dieter Motzel.

17. August 2018. Schiller geht immer

"Schiller mit Stechmückenschwarm vor dem Nationaltheater in Mannheim". Zeichnung: Dieter Motzel 2018.

Im mückenverseuchten Mannheim des Jahres 1783 erkrankte der gute Friedrich schwer an der Malaria. Ein schwacher Trost, dass es fast der Hälfte der damaligen Bevölkerung in Mannheim ebenso erging. Weite Teile des Oberrheintals waren schlicht Malaria-Gebiet. Schiller wurde das Sumpffieber nie mehr los, und bis zu seinem frühen Tod wurde er immer wieder von Fieberanfällen geplagt. Ja, so ist sie, die Rheinschnake, klein, gemein und meist in der Überzahl. Ausgerottet wurde das Sumpffieber in den hiesigen Rheingemeinden erst Mitte des letzten Jahrhunderts. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es die Stechmücken aber noch gibt, und immer noch in Überzahl. Und jetzt wandern auch noch die tropischen Riesenzecken durch Deutschland, wo soll das noch enden.

Eingebettet in einen schmalen Streifen mit Baumbewuchs, der landwirtschaftliche Flächen trennt, ist ein Tiefbrunnen eines örtlichen Wasserversorgers zu finden. Vielleicht ist es auch nur eine Wasserverteilstation, so genau weiß ich es nicht, weil das Wesentliche tief in der Erde verborgen bleibt. Erstaunlich, dass bei den sandigen Böden ringsherum überhaupt auf Wasser zu treffen ist.

Ein LKW und ein Bohrgestänge, auf dem Zufahrtsweg noch einige Fahrzeuge, ließen auf Bautätigkeiten schließen. Als ich vorbeilief, war es allerdings ruhig. Alle Türen der Fahrzeuge waren geöffnet und erlaubten mir den Blick ins Wageninnere. Die Fahrzeuge waren besetzt mit mehreren halbliegenden Personen, deren geschlossene Augen und offene Münder für ein großes kollektives Schlafbedürfnis sprachen. Ich schlich auf Zehenspitzen vorbei, und mir kam der Gedanke, dass eine südliche Stechmückenart dabei war, eine in unseren Breiten bisher nicht vorkommende Schlafkrankheit zu verbreiten. Ich reizte meinen Hund, um ihn zum Bellen zu animieren. Und siehe da, in den Fahrzeugen regte sich Leben. Es war wohl doch der Sekundenschlaf, der die Arbeiter übermannte, und nicht die asiatische Tigermücke.

Ich war beruhigt und dachte über Apfelkuchen nach.

Alle Fotos: Dieter Motzel 2018.

10. August 2018. Eine Rose ...

Foto: Dieter Motzel

„Rose is a rose is a rose is a rose.“ So schrieb das Gertrude Stein 1913 in einem Gedicht. Vermutlich kennt jeder diese Zeile. Es gibt etliche Variationen davon. Eine geriet mir vor die Kamera: aus der Rose wächst die Rose wächst die Rose wächst die Rose. Eine schöne Vorstellung, dass aus der Blüte eine neue Blüte erwächst und daraus wieder eine. Eine unendliche Blüte. Na ja, bei mir ist es der Hitzestress, bei der Rose wahrscheinlich auch. In den Gärten zeigen sich momentan eben seltsame Gewächse.

Zeichnung: Dieter Motzel 2018.

6. August 2018. Übung ohne Wert

"Übung ohne Wert", Deckfarben auf Papier, ca. A4, Dieter Motzel, 2018

Bekanntlich steigt heiße Luft nach oben. Wer also kühlen Kopf bewahren will ....

31. Juli 2018. Maßeinheiten

Zeichnung: Dieter Motzel

29. Juli 2018. Babbische Tage

Ein Tor, das vermutlich seit 1540 nicht mehr gestrichen wurde. Die Hitzeperioden lassen sich gut an den abblätternden Farbschichten analysieren.

Foto: Dieter Motzel

Babbische Tage

Als älterer Mensch kann ich mich noch gut an das Jahr 1540 erinnern, das in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich war. Der Wein dieses Jahrgangs glänzte wie flüssiges Gold in den Gläsern. Irgendwo las ich den Begriff „Engelspisse“. 1540 wuchs ein Jahrtausendwein heran mit einem extrem hohen Zuckergehalt. Schon im Januar 1540 begann in Mitteleuropa eine heiße Trockenphase mit kaum Niederschlag. Das Klima dieses Jahres würde alles bisher dagewesene in den Schatten stellen, wenn es genug Schatten gegeben hätte. Der wurde aber im Laufe des Jahres sehr knapp, so knapp wie das Wasser. Selbst die großen Flüsse ließen sich bequem zu Fuß durchqueren. Die Bäume verloren schon im Sommer ihre Blätter und das Vieh verdurstete auf vertrocknetem Land. Das mangelnde Trinkwasser und die immer schlechter werdende Qualität des verbliebenen Wassers wurden zum Problem. Krankheiten wie die Ruhr verbreiteten sich. Gluthitze und die Trockenheit förderten Brände und vermutlich sind in Friedenszeiten noch niemals so viele Dörfer zerstört worden, wie in diesem Jahr. Dunkle Rauchwolken lagen über Mitteleuropa.

Über die Anzahl der Opfer, die an den Folgen des extremen Klimas im Jahr 1540 auf der Strecke blieben, kann man heute nur mutmaßen. Der Hitzesommer 2003 kostete in Europa 70.000 Menschen das Leben.

„Die große Hitze vom Jahre 1911“ betitelte der Humorist Otto Reutter einen musikalischen Vortrag, mit dem er in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts über Bühnen tingelte. Vielstrophig fliegen durch die Hitze gebratene Tauben durch die Luft, und die Eier werden schon beim Legen gekocht, … und natürlich verschwand die Arktis damals schon für immer. „Nichts ist schwerer zu ertragen, als ’ne Reih von schönen Tagen.“ Diese Zeilen finden sich auch in seinem Vortrag. Ob er die bei seinem Zeitgenossen Tucholsky abgeschrieben hat oder, wie der, vermutlich bei Goethe, wobei Goethe vielleicht auf einen Gedanken von Luther zugriff …

Heiße und babbische Zeiten, in denen sogar die Gedanken verschwitzt zusammen kleben.

„Babbisch“ ist ein hessischer Dialektausdruck, den man mit klebrig übersetzen kann. Wer also in diesen schweißtreibenden Zeiten von einem babbischen Kerl spricht, meint sehr wahrscheinlich mich. Im Hitzejahr 1540 hat die Mehrheit der Bevölkerung noch an etwas geglaubt und das trockene und heiße irdische Jammertal sicher auf eine Prüfung Gottes zurückgeführt. Heute, hunderte Jahre später, wissen wir natürlich mehr und können genau sagen, dass die alleinige Verantwortung dafür bei Donald Trump liegt. Damals wie heute.

Zeichnungen: Dieter Motzel

24. Juli 2018. Kleine Bühne

Seltsame Dinge. Zeichnungen: Dieter Motzel 2018

Kleine Bühne

Um meinem eigenen Gedankenchaos zu entgehen, reicht es manchmal, den Kopf zu heben. Der Blick vom Schreibtisch geht direkt durchs Fenster (geputzte Scheiben natürlich vorausgesetzt), fliegt über den baumbewachsenen Hinterhof auf eine rechteckige Bühne. Eingefasst von den Ecken zweier Nachbarhäuser öffnet sich ein Spalt, der mir einen 25 Meter breiten Ausblick auf eine gewöhnlich vielbefahrene Straße ermöglicht. Zwei hochgewachsene Bäume, die an der Straße in einem Grünstreifen stehen, komplettieren das Guckbild und begrenzen links und rechts meinen Blick auf die Bühne. Meist sind die aufgeführten Stücke nicht sehr spannend und die Akteure altbekanntes Stammpersonal, deren Agieren vorhersehbar ist. Alles mehr Beckett als Shakespeare, und ich warte dann nicht länger auf Godot, aber manchmal passiert er einfach. Ein Rollstuhlfahrer bewegt sich von rechts auf die Bühne. Mit kleinen schnellen Fußbewegungen treibt er sein Gefährt voran und fährt rückwärts auf dem Gehweg die Straße entlang. Rollstuhl samt Fahrer sind vollgepackt mit den samstäglichen Einkäufen und mit einer Hand zieht er noch eine dieser großräumigen Einkaufstaschen auf zwei Rädern hinter sich her. Ein seltsames rückwärtsfahrendes Gespann, das, zumindest während es meinen Bühnenausschnitt quert, keinen Blick in die eigentliche Fahrtrichtung verschwendet. Gottvertrauen oder Fatalismus: Was soll mir denn passieren, ich sitz doch schon im Rollstuhl?

Um nicht mit dem vorangegangenen Satz enden zu müssen, zeige ich noch ein possierliches Insekt aus der Familie der Blatthornkäfer. Dieser Trauer-Rosenkäfer (Oxythyrea funesta) hatte es sich auf innerstädtischen Rosen bequem gemacht. Vom Namen her mag das passen, allerdings sollte er sich lieber an sonnenreichen Waldrändern und blütenreichen Mager- und Trockenwiesen aufhalten. Denn eigentlich mag er Korbblütler und Doldengewächse viel lieber als Rosen. Er ist wohl rückwärts geflogen und hat dabei die Orientierung verloren.

Trauer-Rosenkäfer. Foto: Dieter Motzel 2018

12. Juli 2018. Verteilung

Foto und Zeichnungen: Dieter Motzel 2018.

Bodendecker. Irgendwelche gebrauchten Papiere zerstreuen sich immer auf dem Atelierboden. Mit der Zeit bleibt es nicht aus, dass sie eine Grundtonalität bekommen. Farbspuren, Abschürfungen und natürlich Fußtritte. Auf dem rechten Blatt stehen vielleicht deshalb die Haare zu Berge, weil mein Fußabdruck die Frau nur knapp verfehlte.

7. Juli 2018. Grabungsfund im Sommerloch

Abbildung: Dieter Motzel

2. Juli 2018 Noch ein paar Lockvögel

Lockvögel. Ölskizzen auf Leinwand, jeweils 25 x 30 cm. Dieter Motzel

30. Juni 2018 Lockvögel

Lockvögel. Ölskizzen auf Leinwand jeweils 25 x 30 cm. Dieter Motzel

17. Juni 2018 Hüpfen, fliegen, liegen

Toter Vogel. Zeichnung: Dieter Motzel

Hüpfen, fliegen, liegen

Die barmherzige Hand der Natur sucht man gewöhnlich vergebens. Moral ist im großen Plan der Evolution nicht vorgesehen. Am frühen Sonntagmorgen spüre ich schon die Hitze, die der Tag mit sich bringen wird. Die zahlreichen Bürogebäude sind, wie immer am Wochenende, von Menschen entleert und der Verkehr auf den nahen Straßen hält sich noch sehr zurück. In einer Birke, die sich vor vielen Jahren vermutlich selbst in die Grünanlage zwischen den Gebäuden pflanzte (wer sollte ernsthaft eine Birke anpflanzen?), turnen ein paar Vögel. In der Ruhe des beginnenden Tages wirkt ihr Flügelschlag seltsam entrückt, und für mich, der ihre Sprache und ihre Gesten nicht versteht, ist es nur ein Ballett von Flugkünstlern, deren tieferer Sinn, falls er überhaupt vorhanden ist, sich nicht offenbart. Es sind die grünschillernden Fliegen, die sich mir als erstes einprägen. Der Kopf der jungen Elster war komplett damit bedeckt. Als hätte der belgische Künstler Jan Fabre einen flirrenden Vogelkopf aus leuchtenden Chitin-Körpern geschaffen. Kaum zehn Meter weiter liegt ein weiterer Vogelkörper. Ebenfalls eine junge Elster. Vermutlich ein Geschwisterpaar, und es scheint, als hätten die Elstern-Eltern in diesem Jahr das anstrengende Brut- und Fütterungs-Geschäft ganz umsonst erledigt. Ihr Nest hat sich durch ein unerzähltes Drama entleert. Über dem zweiten Vogelkörper hat Jan Fabre seinen Zauberstab noch nicht geschwungen. Er ist noch fliegenfrei. Der langgestreckte Körper liegt einfach da, ohne dass eine äußere Verletzung erkennbar ist. Halb so groß wie ein erwachsener Vogel wirken seine abstehenden langen Beine überdimensioniert. Das Wort „Hupfdohle“ kommt mir in den Sinn, oder so manch gezeichneter Rabe von Wilhelm Busch, bei denen man den Eindruck hat, als würden sie mehr ihren Beinen als den Flügeln vertrauen.

Am nächsten Tag ist alles vorbei. Die zwei toten Jungvögel sind nicht mehr zu finden. Ein Grünspecht zieht eine gelbgrün leuchtende Spur durch die Luft. Ich bleibe am Boden, weil ich meinen Flügeln misstraue.

haushundhirsch

haushundhirsch