Flieg, direkt in den Suppenteller

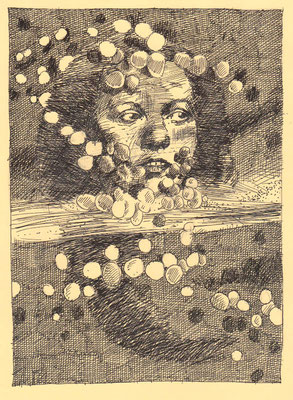

Eine Skizzenbuchseite zeigt den Autor beim Maikäfer-Pflücken.

Flieg, direkt in den Suppenteller

Die Frage traf mich unvorbereitet und zeigte Wirkung. „Und für was sind die gut?“. Ich musste eingestehen, dass ich keine Ahnung hatte, für was die so gut sind. Aber ich rettete einen von Ihnen. Er hatte eine Bruchlandung im Treppenhaus hinter sich, lag auf dem Rücken und strampelte mit seinen Beinen in der Luft. In Form meines Fingers hielt ich ihm den rettenden Strohhalm entgegen, und schon klammerten sich drei Beinpaare daran fest. Es dauerte keine Minute und er begann seine feinen Fühler aufzufächern. Die Deckflügel öffneten sich und entfalteten die zarten Flügel darunter. Mit viel Gebrumme hob er von meinem Finger ab und startete in Richtung Freiheit, die sich für ihn ausschließlich als Fressen und Paarung definiert. Ich habe immer noch keine passende Antwort, aber eine Gegenfrage kam mir in den Sinn. „Und wozu ist der Mensch gut?“. Fressen und Paarung mal ausgenommen.

Es ist mal wieder ein Hauptflugjahr für den Maikäfer. Wie alle 4 Jahre. Diesmal sind es, zumindest gefühlt, wieder große Massen, die aus dem Boden krabbeln, um sich am Grün der neubelaubten Bäume mal so richtig satt zu fressen. Kann man verstehen, wer vier Jahre unter der Erde lebte und auf Wurzeln rumkauen musste, hat dann schon mal Lust auf etwas Frisches. Meine persönliche Öko-Bilanz gegenüber den Maikäfern wurde noch am gleichen Tag, an dem ich den Käfer aus seiner misslichen Lage befreite, ziemlich ins Minus getrieben, weil auf einem Fußweg zwei oder drei unter meinen Schuhsohlen knackten. Das war kaum zu verhindern, der Weg war voll von ihnen und immer mehr warfen sich vor meine Schuhe.

Zu späterer Stunde, in der Dämmerung, wenn die meisten Vögel schon Flugverbot haben, werden die schwerfälligen und behäbigen Brummer richtig munter. Bei frühsommerlichen Temperaturen auf dem Balkon sitzend, war rund um eine im Hinterhof stehende Birke ein Spektakel zu beobachten. Ein tausendfach verstärktes Brummen aus schweren Körperchen, die den Baum umflogen. Beim Maikäfer scheint alles wie in Zeitlupe zu geschehen. Und man könnte sie während ihres Fluges bequem aus der Luft pflücken. In meiner Kindheit, in einem anderen Jahrhundert, taten wir dies auch. Wir pflückten sie aus der Luft, schüttelten sie von den Bäumen und steckten sie in Schuhkartons, deren Deckel mit Löchern übersät waren. Ausgepolstert mit frischem Buchenlaub überlebten die krabbelten Kerle in unseren Dosen, Gläsern oder Kartons bestenfalls wenige Tage. Vermutlich hatten wir sie nach dem Eintüten schon viel früher vergessen, weil das Wesentliche die Jagd nach ihnen war.

Allein der starke Wind machte mir einen Strich durch die Rechnung. Nahaufnahmen waren schlicht nicht möglich. Aus früheren Jahren kannte ich die Stelle, an der es eigentlich gelingen sollte, meine Beute vor die Linse zu bekommen. Kleines Gehölz, nicht zu dicht bewachsen, mit jungen Bäumen, deren Blattkronen nicht hoch über mir, sondern in Augenhöhe waren. Und vor allem ausgestattet mit frischem Grün, ... welcher Maikäfer sollte da widerstehen können? Natürlich keiner. Fast möchte ich behaupten, dass die dünnen, frisch belaubten Zweige unter der Last von hunderten Maikäfern sich nach unten bogen, das könnte aber auch dem Wind geschuldet sein. Ganze Trauben von ihnen klammerten sich fest, was bei dem böigen Hin und Her auch erforderlich war. Mein Flehen an die Götter des Windes, doch bitteschön mal die Luft anzuhalten, war vergeblich. Sie bliesen unablässig weiter. Um doch noch einige annehmbare Aufnahmen hinzubekommen, versuchte ich mit einer Hand einen der Äste zu stabilisieren. Der Versuch endete damit, dass mir der Ast aus der Hand flutschte, nach oben schnellte und sämtliche Maikäfer vom Ast geschossen wurden. Bevor die behäbigen Käfer ihre Flügel öffnen konnten, landeten sie auf mir. Klack, klack, klack und von mir fielen sie noch tiefer ins struppige Gras. Für eine gehaltvolle Suppe hätte ich sie nur aufsammeln müssen. 30 Stück pro Person sollten reichen, sagt ein altes Rezept, und auch alle, die davon abgeschrieben haben.

Keine Sorge , jeder bekommt genug in die Suppe, denn es gibt sehr viele in diesem Jahr. Es sollen Milliarden sein, die gerade durch Hessens Wälder fliegen. Keine Ahnung, ob es stimmt, was wackere Forstleute mit erhobenem Zeigefinger in die Blöcke der Journalisten diktieren. Fakt ist natürlich, dass der Maikäfer dem Wald schadet. Das Problem ist nicht ein kahlgefressener Baum, den die hungrigen Tierchen hinterlassen. Der Baum treibt neu aus und alles ist wie vorher. Aber wenn Millionen ihre Eier in den Boden ablegen und die daraus entstehenden fingerdicken Engerlinge über mehrere Jahre tief in der Erde mit mächtigen Kauwerkzeugen an Baumwurzeln nagen, wird das zu einem nachhaltigeren Problem für den Baum, für den Wald. Dem geht es eh nicht so dolle, zumindest hier im Südhessischen. Das eigentliche Problem für den Wald liegt buchstäblich tiefer. Durch die jahrzehntelange Entnahme von Wasser für den Großraum Rhein/Main ist der Grundwasserspiegel mancherorts ins Bodenlose abgesunken, und ohne ausreichende Wasserversorgung geht der Wald nun mal zu Grunde, und das sogar ohne die Hilfe von Maikäfern. In vielen Ecken im südhessischen Ried hatten die Häuslebauer vor Jahrzehnten noch Wasser im Keller, später kamen die Setzrisse an den Gebäuden, wie das so ist, wenn man ein Feuchtgebiet sukzessive trockenlegt. Auf die hinkende Spitze getrieben: Den Vögeln sterben zwar die Bäume weg, dafür haben sie aber dank der Maikäfer mal wieder gut gefüllte Mägen. Zumindest in diesem Jahr, bis der ganze Spuk in wenigen Wochen vorbei sein wird. Komplexe Öko-Systeme sind halt blöd, wer an einer Seite anfängt rumzuschrauben, weiß halt nie so genau, was er auf der Gegenseite damit bewirkt.

Ein Ratschlag für eine einigermaßen gesunde Ernährung lautet, nichts zu essen, was die Großmutter nicht als Nahrungsmittel akzeptiert hätte. Aber in Zeiten der Not frisst der Teufel bekanntlich auch Fliegen. Bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts gehörte auch die Maikäfersuppe in Deutschland und in Frankreich, zumindest für den, der es mochte, zur Bereicherung des Speiseplans. Wer sich so nicht selbst bereichern wollte, verfütterte die Käfer an die Hühner, die diesen Leckerbissen auch zu schätzen wussten. Lebensmittel-Discounter, die den Überfluss verkauften, wurden erst später erfunden. Dafür waren in diesen eher kargen Zeiten Balkonhühner und Kellerschweine anzutreffen, und der Spatz in der Hand war manchem lieber als die Taube auf dem Dach des Nachbarn. Man aß, was die Natur so her gab. Das durften dann auch schon mal kandierte Maikäfer sein.

Ich halte es für keine schlechte Idee, Massenpopulationen, auch Plagen genannt, oder invasive Arten, durch Aufessen zu bekämpfen. Der Künstler Marcel Walldorf hat kürzlich in der Restauration im MMK in Frankfurt ein Essen veranstaltet, in dem invasive Arten auf dem Speiseplan standen. Geschmacksache mag man sagen, aber es ist eher eine Ansichtssache. Die Nilgans, die sich hier seit einiger Zeit ausbreitet und einheimische Arten vertreibt, schmeckt wahrscheinlich nur marginal anders als vergleichbares Zeugs mit Flügeln. Bei der Biberratte, dem Nutria, ist die Sache schon komplizierter. Schließlich mögen wir alles, was treudoof guckt und sich handzahm füttern lässt. So niedliche Wildtiere, die hier keine natürlichen Feinde haben, noch zusätzlich mit Futter zu versorgen, bereitet vielen eine Freude und erspart manchem vermutlich auch den Gang zum Therapeuten, mag der Schaden den sie dadurch anrichten auch noch so groß sein. Auch das ist nämlich eine höchst unnatürliche Massentierhaltung. In einem Artikel über dieses Koch- und Fress-Event von Marcel Walldorf, der in seinen Arbeiten eh nicht sehr zimperlich ist, las ich, dass es die Esser irritierte, die Biberratte als Ganzes mit Schwanz serviert zu bekommen. Der Geschmack war wohl ok.

Wie verhält es sich jetzt mit der Maikäfersuppe? Ich habe einige alte bis uralte Kochbücher durchstöbert, um ein Maikäfer-Rezept zu finden. Es war ein vergebliches Unterfangen. Im Netz lässt sich viel finden, und mir scheint es, dass alle von einem Rezept abgeschrieben und dieses variiert haben. Alle sind sich einig, dass man 30 Maikäfer pro Person rechnet. Bei dem diesjährigen Massenaufkommen, denke ich, sollte man ruhig großzügiger sein und bei der Fleischeinlage nicht sparen. Wenn lebende Tiere in meiner Küche verarbeitet bzw. erst durch den Kochvorgang in einen anderen Bewusstseinszustand gebracht werden, habe ich immer meine Skrupel. Ich denke da an Hummer, Schnecken, Veganer etc.. Klar ist natürlich, wer Lebewesen essen will, sollte sie auch töten können. Und zwar schnell und ohne unnötige Quälerei. Die Maikäfer-Rezepte schweigen dazu. Ich auch. In einer Arte-Doku, erinnere ich mich gerade, wurde der franz. Schauspieler Gerárd Depardieu auf kulinarische Entdeckungsreise durch Europa geschickt. In einer Folge verspürte er das dringende Bedürfnis, ein lebendes Tier zu verspeisen. Was genau es war, ist mir entfallen, vermutlich Garnelen oder ähnliches. Da lobe ich mir meine eigenen Skrupel und die Krähenbeißer. So nannte man die Fischer der kurischen Nehrung, die im Herbst beim Vogelzug mit Netzen Nebelkrähen fingen. Ein Biss der Fischer in die Schädeldecke der Vögel ließ sie sofort verenden. Die „Nehrungstauben“, wie man die Nebelkrähen auch nannte, standen in großen Gaststätten und Hotels in Königsberg (vielleicht hat sie ja schon Kant gegessen) bis in den zweiten Weltkrieg hinein als Delikatesse auf der Speisekarte. Also, 30 Maikäfer pro Person sind gesetzt. Koch oder Köchin waschen sie und entfernen Beine und Flügel. Entfernen klingt natürlich humaner als ausreißen, vor allem wenn sie noch leben. Anschließend werden sie im Mörser zerkleinert. (Ab jetzt sind sie vermutlich tot). Dann geht es in die Pfanne, um sie in Butter zu rösten. Wie wir alle wissen, sind Röstaromen wichtig. Die gerösteten Kleinteile von 120 Maikäfern für 4 Personen werden nun in Fleischbrühe gekocht. Ein bisschen Abschmecken kann sicherlich nicht schaden. Zum Abschluss kommt die Brühe durch ein Passiersieb und fertig ist das Maikäfersüppchen, das geschmacklich wie eine Krebssuppe daherkommen soll. Im „Original-Rezept“ steht, dass alle, die von der Suppe kosteten, ohne zu wissen, um welche Suppe es sich handelt, eine zweite oder gar dritte Portion verlangten. Ich bin noch unentschieden, ob ich sie mal ausprobieren werde.

Die Freuden des Frühlings. Raupen der Pfaffenhütchen-Gespinstmotte.

Text und alle Abbildungen: Dieter Motzel 2018

Im Wald, nichts

Im Wald, nichts

Wie Verkehrsampeln leuchten die grünen Moose auf dem braunen Waldboden. Dicke, abgebrochene Äste und im Unterholz liegende Holzstämme sind mit einem grünen weichen Pelz überzogen. Vermutlich liegen sie schon Jahre hier, vielleicht hat eine unbekannte Kraft sie aber erst vor wenigen Tagen umgestoßen. Kaum am Boden liegend, beginnen schon die Flechten und Moose mit ihrer Arbeit und überziehen alles, wenn die Gegebenheiten günstig sind. Und natürlich die Pilze, oder besser das, was wir als Pilze bezeichnen. Sie schieben sich aus dem Boden oder aus dem absterbenden Holz der Baumstämme. Eine verletzte Stelle in der Rinde reicht aus, um den Pilzsporen eine Angriffsfläche und damit einen neuen Lebensraum zu bieten.

Wenn jetzt noch ein Rabe vor mir auf einem Ast sitzen und mich heiser ankrächzen würde, wäre ich fast geneigt mir einzubilden, dass ich gerade durch eine mystische Ursuppe in einem schlechten Fernsehfilm spaziere. Aber ich bin der einzige Galgenvogel weit und breit. Feuchtigkeit hat sich wie ein Teppich über den Wald gelegt. Ein Teppich, der längst vollgesogen ist. Ich lausche und bilde mir ein, das Schmatzen der Pilze im Totholz zu hören, aber es sind nur meine Schuhsohlen, die sich geräuschvoll vom nassen Waldboden lösen.

Wildschwein-Rüssel haben den Boden durchpflügt. Die Spuren scheinen noch frisch zu sein. Zehn Meter vor mir hat sich der Hund in Hab-acht-Stellung positioniert. Einen Vorderlauf angewinkelt, hält er die Nase in den Wind. Sein ganzer Körper ist angespannt. Ein kleines Geräusch oder ein verlockender Geruch reichen jetzt aus, um ihn durchs Unterholz jagen zu lassen. Mein Pfiff unterbricht diesen Vorgang, und er kommt in meine Richtung getrottet. Unwillig natürlich. Selbst mit dem Messer, das ich in der Tasche trage, stehen die Chancen ziemlich schlecht, es mit einem aufgescheuchten Wildschwein in handelsüblicher Größe aufzunehmen. Mein Kopfkino denkt an Wildschweinbraten à la Obelix, in der realen Welt wäre es dann eher geschnetzelter Dieter in roter Soße. Einmal mit der Nase des Hundes zu riechen, würde mir gefallen. Meinem Riechorgan fehlt jegliche Feinabstimmung, und hier nehme ich nur den modrigen Geruch der Verwesung und Zersetzung wahr. Mit der Hundenase würde ich wohl auch Lebendiges riechen.

Wer hier länger stehenbleibt, darf sich nicht wundern, wenn plötzlich Pilze aus der Hosentasche wachsen. Hier wuchert natürlich meine Phantasie, aber zu gerne würde ich sehen, wie die Myzel, der eigentliche Pilz, den Boden durchzieht. Kleinste Fäden, die alles durchwuchern, ein ausuferndes Pilzgeflecht unter den Füßen, das nur darauf wartet, riesige Fruchtkörper nach oben zu schieben, um mit seinen Sporen neue Lebensräume zu erobern.

Während ich vor gefühlt hundert Jahren noch das Bedürfnis hatte, Pilze oder was sonst so noch wächst, in eine Beutetasche zu stopfen, um sie am heimischen Zeichentisch nochmal genauestens abzuwandern, erst mit dem Auge, dann mit dem Stift, genügt mir heute der Blick vor Ort. Manchmal mit Skizze, manchmal mit fotografischem Bild und manchmal als pure Leidenschaft, den Augen freien Lauf zu lassen, ohne sich der Disziplin zu unterwerfen, eine Linie zu finden. Der botanische Zeichentisch existiert nur noch in seltenen Einzelfällen. Das hat einen unschätzbaren Vorteil, die Stinkmorchel stinkt nun woanders, und auch die Pflanzengalle öffnet sich nicht mehr an meinem Zeichentisch, um hunderte kleiner Fliegen frei zu setzen. Alles hat seine Zeit.

Ein paar Baumstämme auf meinem Weg haben ihre Zeit schon hinter sich gelassen, und auf ihnen hat nun eine kleine Schönheit mit dem poetischen Namen Schmetterlingstrameteihre Blütezeit. In üppigen Kolonien schiebt sie ihre feinen Fruchtkörper aus dem sterbenden Holz des Baumes. Für mich sieht es immer so aus, als würden diese zarten „Schmetterlingsflügel“ die Jahresringe des Baumes nach außen transportieren. Während im Innern der eigentliche Pilz alle festen Holzbestandteile zersetzt, zeigen sich die Jahresringe - wie die Seele des Baumes - im Fruchtkörper des Pilzes. Das ist natürlich großer Quatsch, aber der Gedanke gefällt mir trotzdem.

Klugscheißer-Nachtrag:

Die Schmetterlingstrameteist ein sogenannter Vital-Pilz. Bösartig betrachtet heißt das nichts anderes, als dass mit ihm und seinen Wirkstoffen gutes Geld zu verdienen ist. Wissenschaftlich ist er bestens durchleuchtet worden und er wirkt nachweislich entgiftend, antiviral und antibakteriell. Als Begleiter von Chemo- oder Strahlentherapie bei Krebserkrankungen reduzieren die Wirkstoffe des Pilzes die Nebenwirkungen. Vermutlich weiß das jede mitteleuropäische Halbtags-Kräuterhexe und jeder Berufs-Druide. Jedenfalls wusste das schon die allseits bekannte Gletscher-Mumie Ötzi vor über 5.000 Jahren. Der hatte in seiner Reiseapotheke zwei Birkenporlingedabei, das sind Verwandte der Schmetterlingstramete mit ähnlichen Wirkstoffen.

Text und alle Abbildungen: Dieter Motzel 2018

Fliegenschiss

Wie die Formen sich ähneln. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass dieses Raupennest die obere Zeichnung beeinflusst hat. Allerdings ist die Zeichnung schon über ein Jahr alt, das Foto erst einige Tage. Die Inspiration für die Zeichnung kam durch einen profanen Badezimmer-Vorleger, dessen textile Struktur sich durch viele Füße zu interessanten Mustern geformt hatte. Durch die runde Form wollte ich den Eindruck eines Nestes schaffen. Gleich was man tut, die Natur überholt uns immer.

Fliegenschiss

„Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten. Aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen.“meinte Arthur Schopenhauer.

Es war kein guter Tag für unseren Hund. Obwohl dieser Oktobertag im vergangenen Jahr sein bestes gab. Mit einem strahlend blauen Himmel bei angenehmen Temperaturen und Blätterverfärbungen zum Niederknien. Während wir Menschlein mit der seligmachenden Natur vollauf beschäftigt waren, hatte der Hund das unwiderstehliche Bedürfnis, an Schafkötteln zu schnuppern und übersah dabei einen Weidezaun der unter Strom stand. Das musste er jaulend als Erfahrung abspeichern, während die nächste Katastrophe kaum hundert Meter weiter schon lauerte. Und zwar in Form einer kleinen Biene, die Gefallen an den Weichteilen seines Hinterlaufs gefunden hatte und sich nur schweren Herzens trennen wollte. Die Biene, ich glaube, es war eine recht harmlose Sandbiene, hinterließ keine bleibenden Schäden. Das folgende „auf drei Beinen Gehüpfe“ wurde nach vielen tröstenden Worten zugunsten eines vierbeinigen Ganges wieder aufgegeben. Im weiteren Verlauf des Weges machten wir Zweibeiner die Bekanntschaft mit hunderten Marienkäfern. Die asiatische Art, die unseren heimischen Marienkäfer immer mehr verdrängt, kennt keine Hemmungen und klettert besonders gerne in offene Kragen und Taschen. Nachdem der letzte Marienkäfer aus der Ohrmuschel gepult war und der Verfasser seine Füße wieder unter den Schreibtisch stellte, hatten es sich auf dem Computer-Bildschirm zwei Fruchtfliegen bequem gemacht. Es schien ein Generationsübergreifendes Projekt zu sein, denn das machten sie gefühlt schon seit einigen Wochen. Bei einem 14-tägigen Entwicklungszyklus vom Ei zur Fliege schiss vermutlich schon der Ur-Ur-Enkel auf meinen Bildschirm. „Und dieses leuchtende Rechteck, mein Sohn, wird einmal ganz allein dir gehören!“Normalerweise fühle ich mich in den eigenen vier Wänden nicht wie im Arbeitszimmer von Jean Henri Fabre, der uns mit seinen „Souvenirs entomologiques“ die Insekten und sich selbst näher brachte, aber es gibt eben Tage, in denen besonders bewusst wird, wie sehr ich meinen Lebensraum mit diesen, oft unscheinbaren, Lebewesen teile. Wenn sie uns auffallen, dann meist unangenehm. Es sind ja nicht die Schmetterlinge, die durch die Wohnung flattern, sondern in der Regel sind es nervige Fliegen oder schlimmere Stechmücken, die liebend gerne an mir ihren Durst stillen wollen. Kurz, es flattert und krabbelt überall, was nicht wundert, denn die Insekten sind die umfangreichste aller Tiergattungen. Es gibt über eine Million beschriebener Arten, und nach Schätzungen von Leuten, die es einigermaßen im Blick haben, sind es weitere 30 bis 50 Mio. Arten, die noch nicht beschrieben, oder noch gar nicht entdeckt sind. Alleine von den Schmetterlingen werden jährlich hunderte neuer Arten entdeckt, und vermutlich verschwinden ebenso viele Arten jährlich auf nimmer Wiedersehen. In früheren Zeiten gab es für Schmetterlinge die schöne lyrische Bezeichnung „Tagvögelchen“ und „Nachtvögelchen“, heute ist die Sachlichkeit der Bezeichnungen Tagfalter und Nachtfalter gebräuchlicher. Erstaunliche 3700 Arten gibt es allein in Deutschland, allerdings zählen auch Motten und Holzbohrer dazu.

(Dem Schmetterling verdanken wir auch das wohl bekannteste, aber auch missverständlichste Zitat, das bestimmt jeder schon einmal in der einen oder anderen Form gehört hat. Recht seltsam dabei, dass sich ausgerechnet ein Begriff aus der Chaostheorie aufmacht, ein Insekten-Zitat zu werden. Dabei ist keine Spezies weiter vom Chaos entfernt, als ein Insekt. Die Rede ist von diesem ominösen Flügelschlag eines Schmetterlings, der am anderen Ende der Welt einen gewaltigen Bums verursacht. Das Original ist übrigens eine Frage, und sie lautet: „Kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen?“ Diese Formulierung stammt von dem amerikanischen Meteorologen Lorenz, der 1972 so einen Vortrag betitelte. Solche Metaphern werden natürlich von uns allen geliebt, weil wir einprägsam erscheinende Bilder furchtbar gerne mögen. Aber letztlich sind es auch sehr nebulöse Bilder. Es bleibt dabei nicht aus, dass diese Bilder auch vollkommen falsch verstanden werden. Dabei bezieht sich das Zitat gar nicht auf den bekannten Schneeballeffekt, für den es sehr gerne als Synonym hergenommen wird, bei dem kleine Schritte über eine Kettenreaktion sich selbst verstärken. Wer auf Rügen in die Ostsee pinkelt muss keine Angst haben, dass nun eine Flutwelle Japan bedroht. Es wäre aber trotzdem eine kleine Sauerei, die sich nicht durch größere, von anderen verursachte, rechtfertigen ließe. Dieses Schmetterlingszitat ist eine Anspielung auf einen ganz anderen Effekt, der beschreibt, dass kleinste Abweichungen bei den Anfangsbedingungen Auswirkungen auf einen komplexen, nicht linearen, Prozess haben. Den Schmetterling hier bei uns in Darmstadt, trifft jedenfalls keine Schuld, wenn es in Berlin (wider erwarten) Gehirn regnen sollte, aber vielleicht ist er ja ein Teil der Ursache, dass der Regen ein paar Minuten früher einsetzt, als in einem Rechenmodell vorhergesagt wurde.)

Als debil faszinierter Betrachter von unzähligen B- oder C-Movies, weiß ich natürlich um die Wirkung von Insekten, die in zehn oder zwanzigfacher Vergrößerung die Landschaft bevölkern, um die Menschheit zu dezimieren. Als ich vor einigen Tagen an einem „gewöhnlichen Spindelstrauch“ - auch Pfaffenhütchen genannt - vorbei kam, war ich doch froh darüber, nicht die bevorzugte Nahrung des Nachwuchses der Pfaffenhütchen-Gespinstmotte zu sein. Die hatten einen ziemlichen Appetit. Schließlich wollen sie ja auch, wenn sie denn mal groß sind, ein schönes "Nachtvögelchen" werden.

Text und alle Abbildungen: Dieter Motzel 2017

Planwirtschaft

Planwirtschaft

Es ist Mittagszeit auf den Feldern. Ein Staubschleier hängt in der Luft. Feiner Sand, der von zahlreichen Kleinbussen aufgewirbelt wird, die über trockene Feldwege samt ihrem Inhalt der wohlverdienten Mittagspause entgegen düsen. Kaum ist wieder Ruhe eingekehrt, kommt ein Stenz aus der nahen Stadt um die Ecke geschlendert, als wäre er auf der Suche nach dem nächsten Straßencafé, in dem sich dieser wunderbare Frühlingstag bewältigen ließe. Mit seiner völlig unpassenden Kleidung, schwarze Hose aus feinem Zwirn und blank gewienerten schwarzen Schuhen, wird er noch sein sandbraunes Wunder erleben. Die Leine in seiner Hand lässt auf einen Hund schließen, der aber nirgendwo zu sehen ist. Sei’s drum, an keinem Ort fallen verhaltensgestörte Städter mehr auf, als auf dem Land. Ich weiß das, weil ich der Kerl in den schwarzen Schuhen bin.

Der Weg, an dem kein Weg vorbeiführt, ist eher eine Sandmulde. Schwere Traktorenräder haben im Laufe vieler Jahre tiefe Fahrspuren hinterlassen, und die Trockenheit der letzten Monate sorgte dafür, dass sich über alles eine dicke feinsandige Schicht gelegt hat. Sand in den Schuhen ist das geringste Problem, wenn dieser Weg gegangen ist. Khakifarbene Kleidung ist nicht so mein Ding, aber ein zwangsläufiger und sehr staubiger Anpassungsprozess an die örtlichen Gegebenheiten. Immerhin ist mir schnell klar, warum ringsherum die Felder mit Planen abgedeckt wurden. Die Landwirte wollen verhindern, dass ihr Gemüse verstaubt. Wer will ihnen das verdenken!

Man mag darüber streiten, ob es ökologisch sinnvoll ist, wenn Landwirte ihr Grünzeugs unter Plastikfolien heranreifen lassen. Jahrzehntelang überdüngte Böden sind sicher ein größeres Problem für unsere Nahrung, als eine Plane, die man darüberlegt, um Wachstum und Ernten zu optimieren. Hier mag sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ich denke aber, dass man Schlimmeres auf den Teller bekommen kann, als Spargel, der unter einer Plastikfolie herangereift ist.

Auf mich übt diese Planwirtschaft jedenfalls immer einen großen visuellen Reiz aus, weil sie eintönig braunen Ackerböden zu einer neuen, immer wieder interessanten ästhetischen Struktur verhilft. Ein besonderes Spektakel bietet sich, wenn der Wind sich unter einer dünnen Gazeplane verfängt. Was mit einer kleinen Welle beginnt, die sich in ihrem immer schneller werdenden Lauf aufplustert, bis sie mit dem Aufwind in die Luft getragen wird, um dort beständig neue filigrane Skulpturen zu formen. Ein von Sandwirbeln begleitetes seltsames Ballett auf menschenleeren Feldern. Gut, der Stenz aus der Stadt schaut zu.

Text und alle Abbildungen: Dieter Motzel 2017

Ebbel

"Äpfel", Aquarell/Mischtechnik, Dieter Motzel

Ebbel

Wenn die Ebbel erstmal im Gerippten sind, ist alles gut. Jeder echte Hesse weiß worum es geht. Im Gerippten landet traditionell ein hessisches Kulturgut: der Ebbelwoi. Es gibt unterschiedliche Schreibweisen und Abkürzungen wie Äbbelwoi oder Äppler, aber gemeinhin reicht es völlig aus, vom Stöffsche zu sprechen, zumal es sich immer - allen unterschiedlichen Wörtern zum Trotz - um Apfelwein handelt. Wer noch niemals Apfelwein getrunken hat, dem sei gesagt, dass das erste Glas (echt scheiße) nicht so lecker schmeckt. Ab dem zweiten Glas gewöhnt man sich daran, und nach dem Dritten will man nichts anderes mehr trinken. Also, Anfänger sollten immer erst mit dem dritten Glas beginnen ... und rein vorsichtshalber darauf achten, dass auf dem Weg zur Toilette keine Hindernisse im Weg stehen. Letzteres gilt vor allem nach dem Genuss von „jungem“ Apfelwein, auch Rauscher genannt. Der Apfelwein, das hessische Nationalgetränk, ist ein klassisches "Arme-Leute-Getränk", und es wurde in Heimherstellung produziert. Die Äpfel dafür kamen von den vielen Streuobstwiesen, die sich wie Gürtel um die Dörfer und Städtchen legten. Der Name „Streuobstwiese“ kam einfach daher, dass die hochstämmigen Obstbäume oft in unregelmäßigen Abständen auf den Wiesen gepflanzt wurden und so der Eindruck eines wie zufällig „eingestreuten“ Obstbaumbestandes entstand. Sie dienten der Versorgung mit Obst, das eingelagert, eingekocht, gedörrt oder eben zu Saft oder Wein verarbeitet wurde. In der Regel waren und sind diese Streuobstwiesen sehr sortenreich. Neben zahlreichen Apfelbäumen wurden Birnen-, Zwetschgen-, Kirsch- und Nussbäume gepflanzt. Bis zum 20. Jahrhundert sind 6.000 Obstsorten entstanden. Von Region zu Region gab es unterschiedliche Züchtungen, die sich den örtlichen Gegebenheiten anpassten. Das Stöffsche wird noch immer aus Streuobst gekeltert. Moderne Apfelsorten, die speziell auf einen hohen Zuckergehalt gezüchtet wurden, taugen einfach nicht dafür. Es soll ja auch nicht gleich jedem schmecken! Ach ja, das Gerippte hätte ich fast vergessen. Das ist das traditionelle Trinkglas, aus dem man sein Stöffsche genießt. Das Glas ist mit Einkerbungen so verziert, dass sie ein Rautenmuster ergeben. Das macht Sinn, denn keiner will sein gutes Stöffsche verschütten, weil er mit seinen Fettfingern (wir Hessen essen immer noch mit den Fingern) an einem glatten Glas abrutscht.

Es ist wie im richtigen Leben, irgendwie will es nicht gelingen, den Gürtel enger zu schnallen. Im Gegenteil, es müssen regelmäßig ein paar zusätzliche Löcher gestanzt werden. Die Städtchen und Gemeinden mussten auch ihren Gürtel im Laufe von Jahrzehnten notwendigerweise erweitern, es wurden Baugebiete ausgewiesen, Gewerbe angesiedelt oder Straßen gebaut. Die Streuobstwiesengürtel verschwanden immer mehr aus unserer Kulturlandschaft. Wenn etwas einfach verschwindet, das man liebgewonnen hat, ist das gewöhnlich eine traurige Sache. Wenn man aber das langsame Sterben vor dem Verschwinden beobachten kann, ist das schon sehr bitter. Kürzlich führte mich meine Lust auf Apfelkuchen zu einer sterbenden Streuobstwiese. Viele der alten Obstbäume sind komplett unter Brombeerbüschen verschwunden, so, als hätte man einen Sack über sie gestülpt. Dem Himmel zugewandt, ragten manchmal noch ein paar Äste eines Obstbaumes aus dem dichten Dschungel undurchdringlicher Dornenranken. Den Bäumen, die noch nicht komplett überwuchert waren, sah man die mangelnde Pflege an. Hüfthoch in den Dornen stehend, sterben sie kränkelnd vor sich hin. Held, wie ich nunmal bin, habe ich keinerlei Schmerzempfinden, und kroch mit aufgerissenen Armen und Beinen durch stachligen Unterbewuchs, einigen, noch annehmbaren Äpfeln entgegen. Die späteren Esser meines Apfelkuchens müssen schließlich auch Leidensfähigkeit beweisen.

Text und alle Abbildungen: Dieter Motzel, September 2016

Bauernrose

Das Foto entstand vor einigen Tagen im Vorbeigehen. Der heftige, warme Wind, der mir ins Gesicht blies, war nicht sehr hilfreich für brauchbare Aufnahmen, zeigte aber zumindest, dass ein Blatt immer zwei Seiten hat.

Bauernrose

Einer wahren Schönheit ist schwer beizukommen. Um bei meinen aufrichtigen Bemühungen einer Kontaktaufnahme nicht sofort in allzu romantischen Gefilden zu versinken, verwarf ich den ursprünglich vorgesehenen Titel dieses Artikels: „Warmer Wind über Pfingstrosenfeld“. Der mitleidige Blick meiner mir sonst meist wohlgesonnenen Co-Autorin mb tat ein Übriges und verhinderte hier noch schlimmere hausgemachte Poesie. Wohlwissend, dass es von der poetischen Schwärmerei hin zur Besessenheit nur ein kleiner Schritt ist, nutzte ich ein Rezept der Benediktinerin und Universalgelehrten Hildegard von Bingen (1098 – 1179), um jedwede Besessenheit schon im Keim zu ersticken. In entspannt bequemer Rückenlage (meiner Lieblingshaltung) legte ich mir einen mit Honig beträufelten Samenkern der Pfingstrose auf die Zunge. Laut dieses frühmittelalterischen Rezepts sollte nun der Verstand aus dem Pfingstrosensamen aufsteigen und wieder an seinen angestammten Platz im Kopf zurückkehren. Immerhin konnte ich nach einiger Zeit, unter den kritischen Blicken mir nahestehender Personen, mitteilen: „Klar, jetzt geht es mir besser!“ Allerdings sind die Auskünfte Besessener zum Zustand ihrer eigenen Befindlichkeit zumindest mit Skepsis zu betrachten.

Hildegard von Bingen war beileibe nicht die Erste, welche die Heilkräfte der Pfingstrose zu schätzen wusste, und dies auch bei greifbareren und schlimmeren Leiden, als dem Verlust des Verstandes. Wenn es im antiken Götterolymp zu Streitigkeiten kam, was ziemlich oft der Fall war, flogen schon mal die Fetzen, und so manch halbtoter Gott musste mit Hilfe der Päonien-Heilkräfte wieder zum Leben erweckt werden. So ist letztlich der botanische Gattungsname der Pfingstrose (Paeoinia) auf den griechischen Götterarzt Paian zurückzuführen, der sich darauf verstand, kaputtgegangene Götter wieder einigermaßen funktionstüchtig zu verleimen. Es waren Benediktinermönche, die die Pfingstrosen über die Alpen zu uns brachten. Sie kultivierten die Heilpflanzen in ihren Klostergärten, und gelegentlich bezeichnet man die "Gemeine Pfingstrose" auch heute noch als Benediktinerrose.

Einer dieser Klostergärten liegt bei uns um die Ecke. Auf dem ehemaligen Klosterareal der 764 gegründeten Benediktiner-Abtei Kloster Lorsch wird ein Pfingstrosengarten gehegt und gepflegt, in dem über 90 Päonien-Sorten zu finden sind. Das 795 verfasste „Lorscher Arzneibuch“, das älteste erhaltene Buch über Klostermedizin im abendländischen Frühmittelalter, huldigt die Päonie quasi als Mutter aller Heilpflanzen. Mir selbst genügt es zu beobachten , wie aus einer runden Knubbelknospe förmlich eine Blüte explodiert. Das sind dann schon Momente zum Niederknien. Dann vergesse ich auch gerne den warmen Wind über dem Pfingstrosenfeld.

Text und alle Abbildungen: Dieter Motzel. Juni 2015.

Hartes Brot ... die Quitte

Hartes Brot … die Quitte

Vermutlich ist es zu kurz gedacht, wenn man annimmt, dass die Quitte nur deshalb existiert, um von spanischen Malern in Bildern verarbeitet zu werden. Wenn ich mich recht erinnere, sagte Dali einmal sinngemäß, dass man schon Spanier sein müsse, um ein guter Maler zu werden. Da ist was dran, denn die können es besonders gut. Die Quitte hat es da einfacher, sie kümmert sich nicht um spanische Realisten und wächst auch hierzulande, ungeachtet dessen, dass ihr auf der Iberischen Halbinsel größere Wertschätzung entgegengebracht wird. Dass sich unser Wort Marmelade von der Quitte ableitet (portugiesisch marmelo für Quitte), sei hier noch erwähnt.

Denkt man sich den idealen Obstbaumgarten, durch den man müßiggehend trödelt, so greift man gerne nach den reifen Früchten der Bäume. Der Apfel wird gepflückt und mit herzhaften Bissen und einigem Appetit an Ort und Stelle verspeist. Gleiches gilt für die Birne, den Pfirsich und für das meiste, was sonst in diesem gedachten Garten wächst und gedeiht. Nur der Quitte widersteht man, denn wer beißt schon gerne in einen Stein. Sollte man trotzdem über geeignete Kauwerkzeuge verfügen, so ist der Geschmack in dieser Form auch kein Genuss. Die Quitte ist eine bittere, knüppelharte und sperrige Frucht, und deshalb mag ich sie. Der Quitte muss man einfach anders begegnen. Wenn ich die Gelegenheit dazu habe, dann pflücke ich sie, wiege sie in der Hand, reibe ihr den flaumigen Pelz von der Schale, damit sie mich in ihrem satten Gelb anleuchten kann und rieche an ihr … womöglich lassen sich dann mit einem gezielten Wurf auch langwierige Streitigkeiten aus der Welt schaffen.

Also, Kinder, übt euch rechtzeitig im Quittenwurf, solche Geschicklichkeit ist immer zu gebrauchen. Im Garten meiner Kindheit stand auch ein Quittenbaum. Der trug brav jedes Jahr seine dicken, großen Früchte, die gerne zu Marmelade verarbeitet und bevorratet wurden. Der Apfelgelee war mir viel lieber, denn die dicke Quittenmasse wurde immer zäher, je länger sie in den Gläsern blieb. Nach einigen Monaten war sie leichter mit dem Messer in Scheiben zu schneiden, als mit dem Löffel dem Glas zu entnehmen. Es war keine kulinarische Köstlichkeit und Quittenbrot, das aus dem Mus hergestellt wird, mochte ich damals auch nie sonderlich. Es geht natürlich auch anders. Eine der letzten Ernten, bevor der alte Quittenbaum gefällt wurde, verarbeitete ich nach folgendem Rezept:

Süß-saure Würz-Quitten

2 Kg Quitten

1 l Weinessig

750 g Zucker

4 Stangen Zimt

20 Gewürznelken

1 Vanilleschote

Die Quitten mit einem Tuch gründlich abreiben, schälen und vierteln. Kerngehäuse herausschneiden. Einen Liter Wasser mit Essig, Zucker, Zimt, Nelken und der in kleine Stücke geschnittenen Vanilleschote in einen Topf geben, alles erhitzen und kochen, bis sich der Zucker gelöst hat. Die Quittenspalten portionsweise in den Sud geben und jeweils 10-15 Minuten kochen. Danach herausnehmen und auf Gläser verteilen. Den heißen Sud darüber füllen, Gläser verschließen. Nach drei Tagen den Sud abgießen, erneut erhitzen und etwas einkochen lassen, dann noch heiß, wieder über die Quitten gießen. Gläser verschließen und kühl und dunkel aufbewahren. Die Würz-Quitten halten sich viele Monate.

Die Würz-Quitten sind eine sehr leckere Beilage zu Lammfleisch, Schweinebraten oder Geflügel. Woher das Rezept stammt, weiß ich nicht mehr. Vor vielen Jahren ist es mal zu mir gewandert und ich habe es notiert.

Es wird einen zweiten Teil geben, weil ich noch einen Bogen schlagen muss zu den Quitten in der spanischen Malerei, momentan habe ich aber Hunger bekommen und werde mich erst später wieder mit der Rundung dieses Bogens beschäftigen können.

El sol del membrillo ... der Quitte zweiter Teil

Vor einigen Monaten war ich bei einer Diskussion anwesend, die eine Freundin initiierte, anlässlich einer Ausstellung mit ihren Bildern. Natürlich ging es dabei um Kunst und dass sie, die Kunst, letztlich viel Arbeit macht. Das ist altbekannt, aber auch andere Tätigkeiten, und sei es nur der tägliche Abwasch, machen viel Arbeit. Egal, solche Diskussionen entwickeln sich immer nach dem gleichen Muster. Die Teilnehmer ringen um Begrifflichkeiten und irgendwann nehmen VHS-gestählte Kreativarbeiterinnen mittleren Alters, die immer im Publikum sitzen, das Heft in die Hand und erklären ihre Sicht der Dinge, die über kurz oder lang in einer, wenn auch unbewussten, Rechtfertigung ihres eigenen kreativen Schaffens münden. „Man muss doch heute keinen Baum mehr zeichnen können, um Bilder zu malen!“, so beendete eine Dame diese Erklärung ihrer Art der kreativen Arbeit. Klar, muss man nicht … man muss aber auch nicht Leinwände dilettantisch mit Farbe beschmieren, nur weil es Leinwände gibt. Und wenn man es denn trotzdem tun will, ist derjenige im Vorteil, der einen Baum zeichnen kann, selbst wenn in seinen Bildern keine Bäume vorkommen sollten. Es geht nämlich um Handwerk, denn das zu erlernen macht eigentlich viel Arbeit. Wenn man über realistische Bilder schreiben will, kommt man um dieses Handwerk nicht herum. Es geht mir hier nicht um diesen Realismus, dem eine Fotografie zu Grunde liegt, denn ein Foto zu projizieren und abzumalen ist eine vergleichsweise einfache Angelegenheit, mit dem Ergebnis, dass dieses Ergebnis im schlechtesten Fall wie ein Foto aussieht.

Das es auch anders geht, wenn auch viel mühseliger, und mit dem Ergebnis, dass dieses Ergebnis dann aussieht wie ein genauer Blick mit den menschlichen Augen. Ein Blick, der sich erheblich unterscheidet von einem Blick durch ein fotografisches Objektiv. Es geht also auch um Wahrnehmung, um das Sehen, und vor allem darum, dieses sichtbare Bild der Wirklichkeit auf eine Leinwand zu bringen. Wenn man vor einen solchen Bild steht, hier meine ich das originale Bild und keine Abbildung, sieht man auf die wahrnehmbare Wirklichkeit, hyperrealistisch, ohne im Geringsten an einen „fotografischen Blick“ erinnert zu werden. Diese Bilder sind pure Magie … und machen viel Arbeit.

Einer der schönsten und ungewöhnlichsten Filme über Malerei beschäftigt sich mit eben dieser Arbeit, die anachronistisch und manchmal auch bizarr erscheint, in einer Zeit der Imitate. Einer der Großmeister des spanischen Realismus, Antonio Lopez Garcia, spielt darin die Hauptrolle, neben einem Quittenbaum. Der Maler hat zusammen mit dem Regisseur Victor Enrice diesen Film vor gut 20 Jahren realisiert. Das Lexikon des internationalen Films schreibt dazu: «Ein Maler arbeitet mehrere Monate an exakten Skizzen eines Quittenbaums, ehe er sein Vorhaben aufgibt. Je tiefer er in das Problem eindringt und dabei auch anderen, philosophischen Fragen nachspürt, umso klarer erkennt er seine eigene Stellung als Künstler und die Stellung des Menschen in der Welt. Die Beschäftigung mit einem ‹simplen› Sujet (…) dient dem tief philosophischen Film als Anlass zu einer leidenschaftlichen Reflexion über die Schöpfung und zu einer faszinierenden Auseinandersetzung mit dem künstlerischen Schaffensprozess – auch mit seinen ganz prosaischen Seiten.»

Text und Abbildung: Dieter Motzel 2012

Holler

Holler

hieß Flieder, als es den Flieder hier noch nicht gab.

Wer klopft da im Gebüsch? Es mag dämlich aussehen, wenn man an den Stamm eines schwarzen Holunders klopft, um zu prüfen, ob jemand zu Hause ist. Jemand anderes, als die Kolonien von Blattläusen, die immer dort wohnen. Der Volksglaube sollte nicht geringgeschätzt werden. Er tituliert den schwarzen Holunder als „Apotheke des armen Mannes“ und „zieht den Hut“ vor ihm, und hat auch vielen Geistern darin eine Wohnung gegeben … guten wie bösen. Wohl dem, der einen Holunder griffbereit hat, denn unter dem Blätterdach ist er vor Schlangenbissen sicher, und ich denke, das ist eine gute Sache. Es kann nicht schaden, eines dieser anspruchslosen Gewächse in der Nähe des Hauses stehen zu haben, denn er behütet vor Feuer und allzu bösen Geistern. Wer noch keinen hat, sollte sich dringend einen anschaffen. Er wächst sehr schnell, und schon nach wenigen Jahren hat man, je nach Umständen, ein stattliches Bäumchen oder zumindest einen großen Busch. Grundsätzlich ist so ein Gebüsch ein feines Ding, und jeder, der bisher noch keines hatte, wird schnell feststellen, dass er nicht mehr ohne Gebüsch auskommen kann, zumal man es ja zur Not auch mal mit in den Urlaub nehmen kann. Beim Holunder muss man aber darauf achten, ihn nicht unter das Schlafzimmerfenster zu stellen. Der süßlich-schwere Duft seiner Blütendolden hat eine narkotisierende Wirkung. Früher sagte man, wer unter einem Holunderstrauch einschläft, wacht nie wieder auf, und wer will das schon? Der Holler, wie der Holunder auch genannt wird, gab auch „Frau Holle“ ihren Namen, die wohl auch mal dort wohnte. Also, ruhig vorher anklopfen, wenn man sich an ihm zu schaffen macht. Bei mir hat noch keiner jemals die Tür geöffnet, nachdem ich an den Stamm geklopft hatte, was an mir liegen könnte oder dem Umstand, dass gerade niemand zu Hause war. Das denkbar Schlimmste ist, dass die Blattläuse einem auf den Kopf sch…, wenn man ihnen zu nahe kommt. Das muss man allerdings, um an die tief violettschwarzen Beeren zu kommen.

Nachdem der Sommer relativ schnell und übergangslos in den Herbst gerutscht ist (ich denke hier an eine Wasserrutsche), werden nun auch die Holunderbeeren reif. Für den, der es zu schätzen weiß, kann nun eine leckere Zeit beginnen. Mit Saft, Sirup, Marmelade, Gelee und anderem Zeugs. Die Rezepte darüber sind so vielfältig, wie die Pflanze selbst. Die Beeren roh zu verzehren, ist Menschen mit masochistischen Neigungen vorbehalten. Obwohl es darüber widersprüchliche Angaben gibt, ob man sich damit nun den Magen verbiegt oder nicht, hatte ich nie das Bedürfnis es auszuprobieren. Unwidersprochen ist, dass die Früchte viel Vitamin und Mineralstoffe enthalten. Was ich als nebensächlich erachte, weil die verarbeiteten Früchte einfach nur gut schmecken. Nur muss man es selbst machen, denn der herkömmliche Handel scheint noch nicht auf dem geschmacklich richtigen Weg zu sein. Die Produkte, die hier eher selten in den Regalen der Supermärkte auftauchen, schmecken meist ziemlich unbefriedigend, um es gelinde zu formulieren. Das Selbermachen lohnt sich allemal, auch wenn der Herstellungsprozess in eine mittelschwere rote Sauerei ausarten kann. Als Gegenleistung ist man um eine Geschmacksvariante reicher, und das ist nicht wenig.

Das Beste an der ganzen Sache ist, dass man das Zeugs nahezu an jeder Hecke findet. Eine Hecke erkennt man hierzulande leicht daran, dass sie aus einer Aneinanderreihung von Gebüschen besteht, die von Brombeersträuchern völlig überwuchert sind.

Text und alle Abbildungen: Dieter Motzel.

Der Garten meiner Kindheit

Der Garten meiner Kindheit

Der Garten meiner Kindheit ist mit Eidechsen bewachsen.

Ihre abgestoßenen Schwänze liegen zappelnd im Gras.

Wir waren klein und das hohe Gras wuchs über uns hinaus. Die Luft war immer trocken und warm. Heupferde sprangen in der Wiese, wir sprangen hinterher, um sie mit unseren kleinen Händen zu fassen. Alles hatte seinen Platz, seinen Duft. Die sandige Erde, die Gräser nach einem Regen, der Bauernjasmin, die Quitten und die überreifen Pflaumen. Zusammen ergibt es den Geruch des Gartens meiner Kindheit, des Garten der Erinnerung, der unscharf vor meinen Augen steht, wie ein verblassendes Farbfoto. Manches, das im Hintergrund kaum noch zu erkennen ist, weil es sich auflöst in Farben und Formen. Durch ein Vergrößerungsglas betrachtet, zeigt sich die grobe Körnung der Aufnahme als unendliches Puzzle aus unzähligen kleinen Teilchen, die sich nie wieder ganz zusammensetzen lassen. Die amorphen Umrisse sind erkennbar, ohne sie genau bestimmen zu können. So überlagern sich Gerüche, Gefühle, Erinnerungen und ergeben das Bild meiner Wahrheit.

Äpfel, Birnen, Pfirsiche, Pflaumen, Quitten, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Sauerkirschen, Mirabellen, Holunder, Wein, Rhabarber. Dazwischen wucherten die Gräser, die den lockeren Sandboden mögen. Ein Nutzgarten, der längst aufgehört hatte, von Nutzen zu sein, war zur Spielwiese für nackte Kinderbeine geworden. Sie liefen, sie sprangen, sie kletterten und sie versteckten sich, in endlos scheinenden Sommern. Die Wintermonate sind aus den Kindheitserinnerungen gelöscht. Der Garten schlief, bedeckt von Reif, Kälte und Schnee. Die alten Obstbäume reckten ihre bizarren Astformen in stahlblaue oder graue Himmel. Die Gräser geknickt im stumpfen vertrockneten Braun. Sie raschelten im Wind. An machen kalten Tagen waren die Gräser so steifgefroren, das man dachte, eine Berührung würde sie zerspringen lassen, so als wäre der ganze Garten aus zerbrechlichem Glas. So wie meine Erinnerung daran.

Der Garten meiner Kindheit existiert nicht mehr. Damals hielten löchrige Zäune ihn in seiner Form. Der Rost hatte seine sichtbaren Spuren im metallenen Maschengewirr hinterlassen. Der rankende Wein, dessen filigrane Finger sich am Drahtzaun festhielten, sorgte für eine gewisse Stabilität, die beide, den Zaun und den Wein, am Leben erhielt. An anderen Stellen, wo das Drahtgeflecht keine symbiotische Lebensgemeinschaft mit rankenden Gewächsen eingegangen war, zerbröselte er unter unseren Kinderhänden. Eifrig wurde das morsche Gebilde bearbeitet, und der Rost färbte unsere Hände braun. Kleine Hände, die den Zaun verbogen und die sich in die Erde gruben. Im lockeren Sandboden gruben wir Löcher, die fast bis zum Mittelpunkt der Erde reichten, dachten wir manchmal. Sie waren immer so tief, um darin verschwinden zu können. So saßen wir in unseren Erdlöchern und rochen an der feuchten Erde, während von oben die von der Sonne ausgetrockneten Erdschichten langsam in unsere Löcher rieselten. Der trockene Sand des Sommers war ausgeblichen und hell. Er roch nicht nach Erde, er formte sich nicht, er rann einfach durch unsere Hände, so wie der feine Sand durch das Glas der Sanduhr rinnt.

Text und Abbildung: Dieter Motzel 2012

haushundhirsch

haushundhirsch